Uno dei poeti più rilevanti del panorama letterario italiano è sicuramente Maurizio Soldini, autore già di cinque raccolte poetiche, docente di Bioetica presso l’Università la Sapienza di Roma, collaboratore del quotidiano Avvenire e di diversi blog e riviste letterarie on line; sicuramente una figura eclettica, atteso che i suoi campi di interesse spaziano dalla medicina alla filosofia, dalla letteratura alla poesia, dalla critica letteraria alla narrativa, tutti ambiti nei quali trova modo di offrire contributi con saggi scientifici e di forte spessore intellettuale.

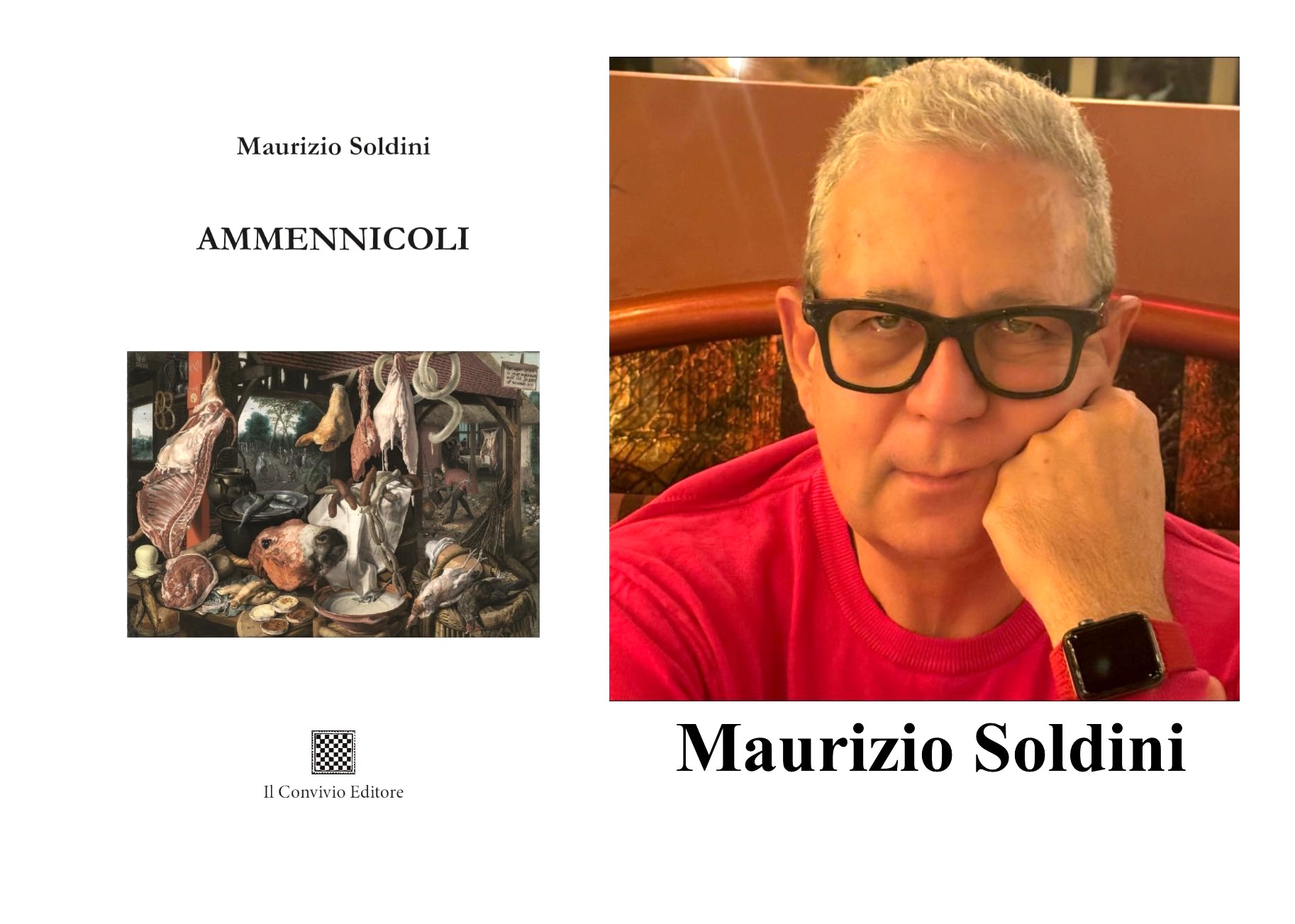

Il suo ultimo libro di poesie, Ammennicoli, Il Convivio Editore, 2025, è un testo che già dalle prime pagine si connota per la sua visione filosofico-esistenziale che sfugge alla banalità e a certo minimalismo della poesia contemporanea, per accedere negli spazi di una concettualità ove il sentimento viene provocato da un “oltre” cui il pensiero è chiamato a dirigersi.

Già leggendo la poesia riportata nella quarta di copertina, si trova in essa l’annuncio di contrasti e di un profondo senso di ricerca esistenziale, tipico della poesia soldiniana:

la notte avvolge lo spazio chiuso

dentro la bolla del temporale

nella distesa delle fughe

dentro i cunicoli del cielo

se apri gli occhi ascolti questo rumore

che stempera il silenzio del buio

nella filastrocca della pioggia

la musica del ticchettio delle persiane

ci si converte e poi si abiura

a questa fede che contempla

gli alti i bassi le scivolate

e le rialzate in effusioni di gioia

e non c’è notte che non sia fatta

luce da una stella solitaria

che accende sulla strada

l’accenno l’addivenire al giorno

Soldini immagina lo spazio personale della vita come una bolla, un rifugio fragile e temporaneo, circondato dal caos del temporale; usa immagini dinamiche (le fughe, i cunicoli del cielo) per descrivere un universo esterno vasto e imprevedibile, che sembra quasi inghiottire l’uomo. Il rumore del temporale non è solo disturbo, ma si trasforma in una presenza sonora che stempera il silenzio del buio; la paura si trasforma in ritmo; la pioggia e le persiane, elementi semplici e quasi ammennicoli del paesaggio domestico, diventano una filastrocca e una musica. Il caos si ordina in una melodia che rompe la pesantezza del silenzio del buio, offrendo un conforto sonoro e ritmico all’inquietudine.

Dentro questa dinamica visionarietà, Maurizio Soldini chiama in causa il tema della fede, che non è necessariamente religiosa, ma è la fede nell’esistenza stessa. È una fede intrinsecamente contraddittoria e dinamica, un ciclo continuo di conversione e abiura, perché l’esistenza è fatta di alti e bassi, di fallimenti (scivolate) e risalite. Egli tuttavia si dimostra aperto a quella speranza in grado di spezzare l’oscurità del ciclo notturno, e per questo rivolge gli occhi verso una stella solitaria che è l’elemento chiave, il sostegno, è il piccolo dettaglio, forse invisibile o solitario, che rompe la totalità dell’oscurità. La speranza è per Soldini una scintilla fragile, non una certezza, ma è sufficiente per illuminare il cammino (la strada). E oggi di speranza c’è molto bisogno, considerata la fragilità imperante del nostro vivere quotidiano.

Quella di Maurizio Soldini è un’opera poetica controcorrente, con un significato non sempre facile da comprendere, ma che rivela, nell’articolata trama tra bene e male, un cosmico e universale orizzonte di senso, cercato e svelato dall’autore con una circolarità ermeneutica tra lingua, linguaggio e parola fuori dal comune. Ciò che piace della silloge è la capacità del poeta di modellare i diversi significati dei termini, utilizzando gli ammennicoli come punto di partenza per cercare di dare un senso agli avvenimenti vissuti, sia pubblici che privati.

L’autore adotta una tecnica di “straniamento” che costringe il lettore a un continuo cambio di punto di vista, deformando e dando nuova e rivelatrice vita a ciò che si osserva. La raccolta è, altresì, fortemente caratterizzata da una ricerca attenta dal punto di vista lessicale e stilistico, da un linguaggio che cerca di conferire peso e spessore alla parola per non cadere nel minimalismo poetico oggi imperante. Si notano infatti, nelle poesie, risonanze bibliche, dantesche, di alta letteratura, ma anche di scienza e filosofia, che arricchiscono la trama dei versi.

Il libro è diviso in quattro sezioni strettamente interconnesse (Tra la selva oscura, Ammennicoli, Con dedica, Paesaggi e miraggi) ove Soldini innesta la propria vocazione lirica nel simbolismo, costruendo una poetica che affida al linguaggio il compito di trascrivere la vita attraverso alcune ricorrenti scelte formali, capaci di valorizzare parole e suoni, generando una polisemia ed esprimendo il movimento e l’armonia di concetti radicati in una filosofia di pensiero che apre il mondo a “nuove dimensioni” di comprensione e senso. Il poeta, insomma, usa il lessico della poesia non certo per disertare dal concreto e rifugiarsi nell’irreale, ma per determinare un impatto emotivo che dà anche alla più volgare verità un significato emblematico e una traccia di destino.

Ci piace soffermarci sulla poesia Come un treno, che è un monito sulla responsabilità della memoria, ove il poeta romano sottolinea come vivendo nell’oblio e nella superficialità delle parole (fumo dei nomi), l’umanità si condanni a ripetere meccanismi distruttivi (macchinazioni). L’unica salvezza, l’unica forza capace di farci comprendere la nostra stessa tragica tendenza al male, risiede nella riflessione senza riserve sugli orrori passati (il memoriale sullo sterminio dei corpi):

immemori ci si muove ancora e sempre

nel fumo dei nomi ai gesti accidui

con i passi falsi delle macchinazioni

si muore se non ricorre il memoriale

sullo sterminio dei corpi la nuda verità

che dice come può deragliare

(Come un treno, p. 25)

Questa breve sequenza poetica soldiniana è un’amara e lucida riflessione sulla condizione umana di smarrimento e fallimento morale, un lamento sul perpetuarsi dell’errore, nonché una stigmatizzazione del fatto che spesso la nostra azione (ci si muove) è circondata da una nebbia (fumo) fatta di nomi, ovvero di etichette, ideologie, retoriche vuote, che offuscano la realtà delle azioni. I gesti accidui (pigri, svogliati, sterili) suggeriscono una mancanza di vera volontà o di forza morale, un’inerzia che non produce bene; il punto centrale del testo è in quel si muore se non ricorre il memoriale, che è quasi un ricordare che la morte, intesa non solo fisicamente ma come morte spirituale o morale della civiltà, sopraggiunge quando non si onora il memoriale, che è l’atto del ricordo attivo e della custodia della memoria degli orrori passati affinché non si ripetano. L’oblio (immemori) porta, al contrario, alla morte; solo il ricordo, per il poeta, può salvare, solo la memoria dello sterminio dei corpi (un riferimento a genocidi, guerre, e ogni forma di annientamento della dignità umana) deve essere evocata. Su questo orrore, si può trovare la nuda verità (senza filtri, essenziale). Questa verità non è una condanna, ma una rivelazione su quanto l’essere umano sia fragile e propenso all’aberrazione (come può deragliare l’uomo). Il verbo deragliare è particolarmente efficace, poiché evoca un treno che esce dai binari, simbolo di una civiltà o di un’etica che ha smarrito la sua direzione.

La forza poetica di Maurizio Soldini è spesso caratterizzata dalla concentrazione lessicale, come nel caso della poesia Tre endecasillabi, p. 85: sei come una falena nella notte / che spinge il cuore nella valle oscura / del desiderio flebile di luce.

La falena, simbolo classico di attrazione fatale e vulnerabilità, è indissolubilmente legata alla notte, l’ambiente dell’incertezza, dell’oscurità e del pericolo nascosto. In questi versi il poeta cattura la condizione universale dell’essere umano mosso da una ricerca quasi disperata: siamo tutti come falene che, pur conoscendo la fragilità (desiderio flebile) e i pericoli del percorso (valle oscura), non possono fare a meno di proiettare il proprio centro vitale (il cuore) verso quell’ideale luminoso. È, insomma, una poesia che parla della necessità del desiderio come forza motrice, anche quando esso conduce a un possibile annientamento.

Con le poesie contenute nella sezione intitolata Con dedica, Maurizio Soldini rende omaggio ad alcuni grandi della letteratura come Montale, Gatto, Rebora, Penna, Giudici e Conte; si tratta di un atto altamente significativo, di una dichiarazione esplicita che la poesia non nasce dal nulla, quasi un debito intellettuale e stilistico verso questi maestri, una sorta di risposta o continuazione dell’opera del dedicatario, nonché un invito al lettore a leggere la poesia di Soldini non isolatamente, ma in dialogo con le voci del Novecento italiano. L’elenco degli autori non è casuale; rappresenta il canone privato e la bussola etica ed estetica di Soldini. È una dichiarazione di ciò che, per lui, costituisce la qualità e l’importanza della poesia, un manifesto di appartenenza, una mappa di influenze, e un tributo appassionato all’eredità letteraria italiana, che egli sente il dovere e il privilegio di portare avanti.

Di suggestiva rilevanza la sezione della silloge intitolata Paesaggi e Miraggi, con la quale l’autore disegna una poematica incentrata sul contrasto e sul dialogo tra la realtà concreta e l’illusione, tra ciò che è tangibile e ciò che è desiderato o percepito in modo ingannevole. Il termine Paesaggi fa riferimento a tutto ciò che è reale, visibile e concreto (natura e ambienti, esperienze oggettive, memorie e radici), mentre il termine Miraggi introduce la dimensione dell’illusione, del sogno, della speranza vana o del desiderio inafferrabile, e così il lettore si trova di fronte a un viaggio poetico soldiniano che si muove costantemente tra il dato di fatto e la sua interpretazione fantastica o illusoria.

Significativa, in questa direzione, la poesia Metamorfosi, che con alcuni passaggi sintattici intensi offre uno spunto di riflessione profondo sul tempo, sulla trasformazione (metamorfosi) e sul rapporto tra l’esperienza sensoriale immediata e la dimensione esistenziale: una gragnuola offende le vetrate /gli spigoli dei davanzali spizzano / come in un gioco di rimando// si muove come i passi inquieta specie / al solco che traluce nell’istante / l’inverosimiglianza del presente // s’annulla nel passato e nella sorte/ per la libidine di disadorna / dimensione che sogna già il futuro // e già presente è l’attimo che assola / si stende come la luce il profumo/ del bucato al sibili del vento (Metamorfosi, p. 181).

Maurizio Soldini racchiude in pochi versi lo scorrere del tempo, che non è lineare ma si annulla e si ricrea, offrendo una meditazione sulla resilienza dell’essere nel flusso temporale, con una sintassi ricercata, un linguaggio denso e concreto e con la scelta energica e precisa di verbi: offende, spizzano, traluce, assola, sibili. Le parole chiave come gragnuola, spigoli, solco danno poi un tono tagliente e visivo all’interno di ossimori e contrasti: la violenza della natura (gragnuola) contro la calma domestica (bucato), il concreto (davanzali) contro l’astratto (libidine di disadorna / dimensione).

La silloge Ammennicoli è sicuramente l’espressione matura di una poetica che conferma ulteriormente l’uso innovativo della parola e la rivoluzione linguistica di Maurizio Soldini, in un contesto di profonda correlazione con la crisi esistenziale della contemporaneità. L’opera non ci mette di fronte ad una scelta stilistica, ma ad un manifesto di un’etica poetica che rinuncia a ogni pretesa di verità assoluta, e che riesce, con un linguaggio essenziale, privo di orpelli retorici e musicalità consolatoria, e con un lessico spesso aspro e preciso (l’uso di termini tecnici o rari), a denudare l’aridità interiore dell’uomo, trasfigurando i suoi limiti, le sue esclusioni e l’assenza di certezze.

Il poeta romano non cede mai alla descrizione della realtà, ma la “oggettiva” in fenomeni e oggetti concreti che non sono solo simboli, ma diventano emblemi che correlano un oggetto esteriore a un preciso stato d’animo; ll linguaggio riesce così a testimoniare l’esistenza del disagio, se non a spiegarlo.

La silloge di Soldini diventa pertanto testimonianza e rivalutazione poetica di ciò che è ritenuto marginale, quotidiano e apparentemente insignificante, rivalutazione operata con l’intento di trasformare il tutto in un punto di partenza per una riflessione esistenziale, etica e civile. Il poeta riesce sapientemente a innalzare gli ammennicoli, ritenuti cose di scarso valore, oggetti trascurabili della quotidianità, ausili, appoggi, e anche, nel gergo della macelleria, semplici frattaglie, a lucide “chiavi di lettura” per cogliere una realtà “altra” di montaliana memoria. E in tal modo Soldini fa risplendere nei suoi versi una forte dimensione etica e civile che pur partendo dalla dimensione personale e quotidiana, si misura con temi esistenziali come l’alienazione, la crisi di valori, la conoscenza. Attraverso la “trasparenza fonica” e i “significanti veicolati dalle parole”, egli cerca di ricostruire un patrimonio valoriale partendo proprio dai “vissuti ammennicoli trovati per strada”. Il fare poesia di Maurizio Soldini è, in sé, un atto di “costruzione” e di “ricerca di senso” in una realtà esistenziale percepita come “dolce-amara” e che è oggetto di costante attesa:

Si ha bisogno di vita, eppure sta là

dietro la svolta ad aspettare al buio,

si sa che aspetta, indomita, belva,

ma non spaventa noi la sua presenza.

E non c’è tempo per snidarla e allora

ci sarà un istante per guardare oltre.

Come sbalzo di luce percepita

l’arcano nel bieco seminterrato

della sconfitta o della sua vittoria.

(L’arcano nel bieco seminterrato, p. 159)