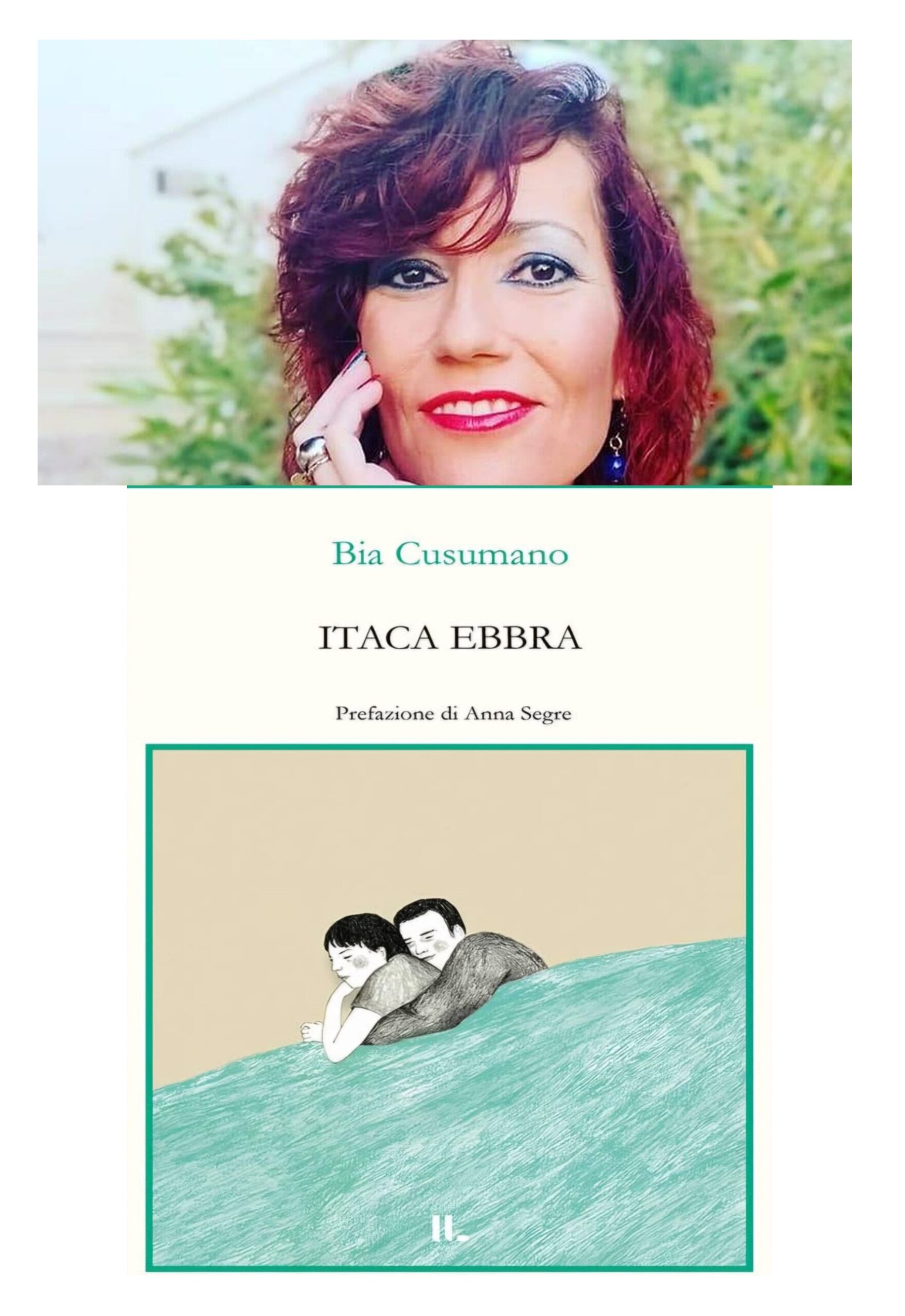

Una raccolta poetica, quella di Bia Cusumano, che già dal titolo, Itaca Ebbra , suggerisce orizzonti che non si limitano a ripercorrere sentieri già battuti, ma che vogliono, invece, esplorare sfumature tematiche radicate nella complessità del ritorno, della memoria e della ricerca di sé in chiave innovativa. L’autrice, che vive a Castelvetrano e insegna Letteratura italiana e latina al Polo Liceale della sua città, è stata ideatrice e direttore culturale del PalmosaFest, primo Festival di Arte e Letteratura della città di Castelvetrano, ed ha alle spalle due sillogi poetiche (De sideribus e Come la voce al canto) e un libro di narrativa, scritto a quattro mani con il filosofo Fabio Gabrielli, dal titolo Sulla soglia del filo spinato.

Il titolo di questa sua terza raccolta, Itaca Ebbra, risulta immediatamente evocativo e proiettato nell’orizzonte di una reinterpretazione originale e profonda di un topos letterario classico: il viaggio di ritorno verso la propria “Itaca”, intesa non come luogo fisico ma come metafora dell’identità e della memoria, come viaggio dell’anima che tende a distaccarsi dal dolore vissuto: l’Itaca della poetessa è una riappropriazione del proprio sé, la rappresentazione di un viaggio non convenzionale, dove la destinazione è tanto importante quanto lo stato d’animo con cui la si raggiunge o la si ricorda.

L’accostamento di “Itaca” con l’aggettivo “ebbra”, crea un’immagine molto suggestiva. Itaca, solitamente associata alla saggezza, alla stabilità e al compimento di un lungo percorso, viene qui descritta “ebbra”, quasi a dire che il ritorno ad essa non è, per la poetessa, un approdo sereno e definitivo, ma un’esperienza complessa, forse disorientante, dove le certezze vengono messe in discussione.

La versificazione di Bia Cusumano si colora, dunque, di un simbolismo che evidenzia come, per l’autrice, la memoria del passato e la percezione del presente siano influenzate da forti sentimenti, da esperienze vissute che ne modificano i contorni rendendoli meno nitidi e più sfumati, o al contrario, più intensi e vivi. Di forte carica espressiva sono, ad esempio, i versi in cui la poetessa scrive:

Le mie parole sono

sigilli e spade.

Ho dovuto scegliere:

appartenere o abdicare,

custodire o rinunciare.

Ho dovuto. L’amore

è piacere o ingorgo.

Così i doveri li ho

lasciati nell’aceto

come carne d’agnello.

Perché nel sacrificio

maceravo anch’io.,p.20.

La poesia si apre con un’immagine (Le mie parole sono sigilli e spade) che rivela come le parole non sono per l’autrice mere espressioni, ma hanno peso e conseguenza, sono come i sigilli che legano e rendono irrevocabili gli impegni, e come le spade, strumenti di difesa o offesa; il tono riverbera la consapevolezza dell’ autonomia della poetessa nel definire la realtà attraverso ciò che dice e ciò che non dice. Il nucleo del conflitto emerge chiaramente nei versi successivi: Ho dovuto scegliere:/ appartenere o abdicare, / custodire o rinunciare”; e così la poetessa, nel quadro di un dilemma che nella vita pone l’uomo di fronte alla scelta di appartenere o abdicare, custodire o rinunciare, mette in risalto l’ambivalenza tra necessità e pressione esterna o interna irresistibile: Ho dovuto.

Il verso L’amore è piacere o ingorgo offre una visione disincantata, quasi pragmatica, dell’amore, che non è solo fonte di gioia e felicità (piacere), ma appare anche un ingorgo, ovvero un ostacolo, una complicazione; la poetessa si macera nell’anima tra doveri e sacrificio, ma alla fine mette i doveri nell’aceto, immagine che suggerisce l’idea di ammorbidimento al fine di renderli irriconoscibili e quindi non più vincolanti. La carne d’agnello evoca immediatamente il concetto di sacrificio, richiamando forti connotazioni religiose e simboliche, mentre il verso finale della poesia chiarisce la motivazione che giustifica l’abbandono dei doveri: Perché nel sacrificio / maceravo anch’io, quasi a sottolineare che l’adempimento dei doveri causa a volte un deperimento, come lascia intendere il verbo utilizzato (“Maceravo”),che implica un processo lento e distruttivo, come qualcosa che si dissolve o perde la sua essenza vitale.

Nel corpus poetico del volume, l’amore in tutte le sue sfaccettature, inteso non solo come sentimento idilliaco ma anche nelle sue manifestazioni più dolorose, ha una centralità rilevante; l’amore, per l’autrice, è resistenza di fronte alle relazioni inconsistenti, è, a volte, un “dialogo muto” che sopravvive al dolore e altre volte perisce:

L’amore-veleno è stortura

della mente e non del cuore.

Chi ti ama non ti trita,

non ti svende

come carne male scelta:– Ne prenda un po’,

assaggi pure! , p.21;

“…L’ amore è un dialogo muto.

Da quando ha bisogno

di parole?

Smentiscimi, se puoi”. , p.24

Il canto poetico di Bia Cusumano si apre anche al divino, alla Trascendenza, alla fede religiosa, come si evince dalla significativa poesia A Rita:

Benedici le mani,

Santa. Benedici

i passi furtivi e

l’ultimo voto.

Benedici il tempo

che resta.

Il desiderio mai pago.

La busta rossa.

I fari e le chiavi.

Le croci d’ogni

rosario.

L’amore che

in grembo

giace.

Benedici la pelle che

invoca e suda.

La fronte piagata.

Il cuore ferito.

Nulla a caso

nel nostro destino.,p.35.

La poetessa chiede alla Santa di benedire aspetti molto concreti e terreni della vita: le “mani”, i “passi furtivi”, il “tempo che resta”. Questa concretezza si mescola a elementi più astratti e spirituali, come “l’ultimo voto”, il “desiderio mai pago”, l’“amore che in grembo giace”, creando una giustapposizione connotata di un senso di totalità esistenziale ove il sacro si manifesta nelle azioni più semplici e negli oggetti più comuni (“la busta rossa”, “i fari e le chiavi”, “le croci d’ogni rosario”).

La poesia esplora anche il binomio dolore-sacralità: la pelle che “invoca e suda”, la “fronte piagata” e il “cuore ferito” rivelano una dimensione di sofferenza e vulnerabilità umana; tuttavia, anche queste ferite sono poste sotto il segno della benedizione, suggerendo che il dolore stesso può essere una via per una comprensione più profonda o una forma di purificazione. Il verso finale (“Nulla a caso / nel nostro destino”) agisce come una chiave di lettura, sottolineando un senso di fatalità o di predestinazione non in senso negativo, ma denotando, piuttosto, come ogni evento, ogni sofferenza, ogni desiderio, ha un suo preciso significato all’interno di un disegno più grande. La benedizione richiesta a Santa Rita non è quindi un tentativo di cambiare il destino, ma di accettarlo e santificarlo, trovando un significato anche nelle sue manifestazioni più dolorose o incomprensibili.

Anche nella seconda parte silloge, l’amore, il viaggio e il mito di Itaca costituiscono l’ orizzonte nel quale riverbera il simbolismo di Penelope e Ulisse, figure archetipiche che rappresentano la vita stessa, ora caratterizzata dal dolore e dalla rinascita( “Non si nasce se non dal dolore, / non si dona se non per mancanza, / non si cerca l’acqua se non per l’arsura”), ora dal bisogno di conquista, ora di ricerca della verità. E in tale direzione, la poesia di Bia Cusumano diventa un canto rapsodico, un modo per elevarsi dalla quotidianità con una scrittura scarna ma efficace, capace di rendere visibile la verità che giace al fondo, denudando ogni maschera e guidando il lettore nel “caos e nel buio di certe pieghe dell’esistenza”, ma anche nel suo mondo di affetti e radici autentici.

La poesia “Quietati Itaca”, per esempio, si offre al lettore come un lamento poetico che si rivolge direttamente a Itaca, l’isola simbolo per eccellenza del ritorno, del desiderio e della patria agognata. Qui, però, Itaca non appare più l’oggetto del desiderio, bensì il soggetto di un’esortazione alla rassegnazione e all’oblio, tant’è che l’autrice rovescia il mito: la sete di ritorno, che in Omero era spinta da un volere divino positivo, nella raccolta è presentata come una condanna e come un invito a deporre la sofferenza: “Riposa, ora, il tuo furore, oblìa il tuo cuore ferito”.

Si tratta di un’esortazione a dimenticare il passato, a lasciare andare il dolore determinato da una relazione, perché l’incanto, che un tempo risiedeva persino tra i rovi, è ormai svanito, e la speranza è morta: “Tra i rovi non più l’ombra dell’incanto.” La poesia culmina nella richiesta di oblio: “Dimentica lo splendore. L’assenza ha sradicato le parole.”; si tratta, forse, di un amore perduto, che ha distrutto non solo i ricordi gloriosi, ma anche la capacità stessa di nominarli, di evocarli. Le “sillabe accartocciate” e la “lingua blasfema d’amore” suggeriscono che persino il linguaggio dell’amore è stato distorto, reso irriconoscibile, quasi profanato dall’esperienza dell’abbandono, tant’è che il verso finale, “Dimentichi Itaca chi ne ha amato le sponde”, è un epilogo amaro: Itaca non è solo invitata a dimenticare il suo dolore e il suo splendore, ma anche coloro che l’hanno amata.

Bia Cusumano rovescia così il paradigma omerico: non è più Itaca ad attendere, a sperare nel ritorno di chi l’ama, ma è lei stessa a dover cancellare dalla memoria chi l’ha desiderata e amata.

“Quietati Itaca” è quindi una poesia che trasfigura il tema della disillusione e della perdita irrecuperabile; l’Itaca di Cusumano è la raffigurazione memoriale di chi, ferita, ha sofferto così tanto l’attesa e l’assenza da dover rinunciare non solo alla speranza, ma anche al ricordo stesso di ciò che fu. Appare, insomma, il canto malinconico sulla fine di un’esperienza, non con un lieto fine, ma con la necessità di trovare pace nell’oblio.

Anche la poesia “Partisti così, Ulisse” è una riscrittura, intensa e personale, del mito di Ulisse, che riecheggia, la prospettiva dell’abbandono dell’amata. Il testo è un grido di dolore, un atto d’accusa e, infine, una dichiarazione di definitiva autonomia:

Partisti così, Ulisse, senza remi se non desideri,

senza vesti se non sguardi. Senza elmo, senza corona,

se non abbracci dissennati e schiuma di saliva e mare.

Eppure, fu Itaca. Fu destino. Fu incanto di mani e respiro.

Fu preghiera. Fu silenzio. Poi il natante smarrì ogni rotta,

i fuochi della costa s’oscurarono per la tempesta.

Fu menzogna, fu tradimento ogni sussulto, ogni ardore.

Fu pianto e lutto il tuo amore. Il mio volse il capo,

il dio del passaggio mutò vesti e viso. Spense gli occhi,

chiuse ogni profezia. Itaca fu e resta solo mia.

Ulisse folle e senza nome. p.64.

L’inizio della poesia è subito l’evocazione della partenza, ma con un tocco di cruda realtà e disincanto: “Partisti così, Ulisse, senza remi se non desideri, / senza vesti se non sguardi”, quasi a sottolineare che la sua regalità e la fama guerriera sono spogliate; la poetessa racchiude nella versificazione l’esegesi di una metafora che evidenzia come nella relazione affettiva c’è spesso una partenza precipitosa, quasi selvaggia, dettata da una passione incontenibile o da una follia primordiale, dove l’amore si confonde con la furia del mare e il legame si fa profondo ed emblema di incanto, di unione spirituale e fisica, di attesa devota (“preghiera”, “silenzio”), per divenire poi tradimento e perdita, disorientamento emotivo, fine di ogni speranza, oscurità, falsità, dolore acuto e irreversibile. “Fu pianto e lutto il tuo amore”, scrive Bia Cusumano, quasi a sottolineare che l’amore non ha portato gioia, ma solo sofferenza e morte interiore per chi è rimasto ad attendere. “Partisti così, Ulisse” è, insomma, una poesia che costruisce un racconto di abbandono, dolore e riscatto personale; è una meditazione sulla fine di un amore e sulla riconquista della propria identità e del proprio spazio, Itaca, che diventa simbolo della propria anima, non più condizionata dall’assenza dell’altro.

Concludendo, la silloge di Bia Cusumano piace per la sua essenzialità, la quale viaggia su binari ora più lirici, ora prosodici, ora classicheggianti, ma senza ridondanze, e che utilizza forme espressive generatrici di un canto mistico dell’amore in tutte le sue sfumature e con riferimenti al mito di Ulisse e al mondo classico, declinati con un linguaggio scenico e iconografico che risente di un’impronta culturale mediterranea; le sue poesie, nonostante l’assenza di una metrica fissa, possiedono un loro ritmo interno, dettato dal flusso emotivo e dalla disposizione delle parole “cadenzate” con abilità dentro la geometria delle immagini.

La poesia di Cusumano a me pare giunga da una voglia di musica che è nella sua anima e insegue l’ebrezza delle note sui tasti del cuore. Certo, vi sono pagine più ispirate ed altre più discorsive ed allungate nella stesura metrica, ma quel che è certo è che Bia Cusumano realizza pienamente quel che scriveva Milan Kundera: “Con le poesie il poeta lirico disegna il proprio autoritratto; ma poiché nessun ritratto è fedele, possiamo anche dire che con le poesie egli ritocca la propria immagine”; e aggiungiamo noi, la poetessa riesce ad offrire al lettore una propria letteratura di vita, se è vero che letteratura è, come scrive Taylor Caldwell “il fedele riflesso dell’intrecciarsi della realtà, l’espressione naturale dell’essere, resa con passione, autenticità e vivezza, permeata della forza e della vivacità individuale”.