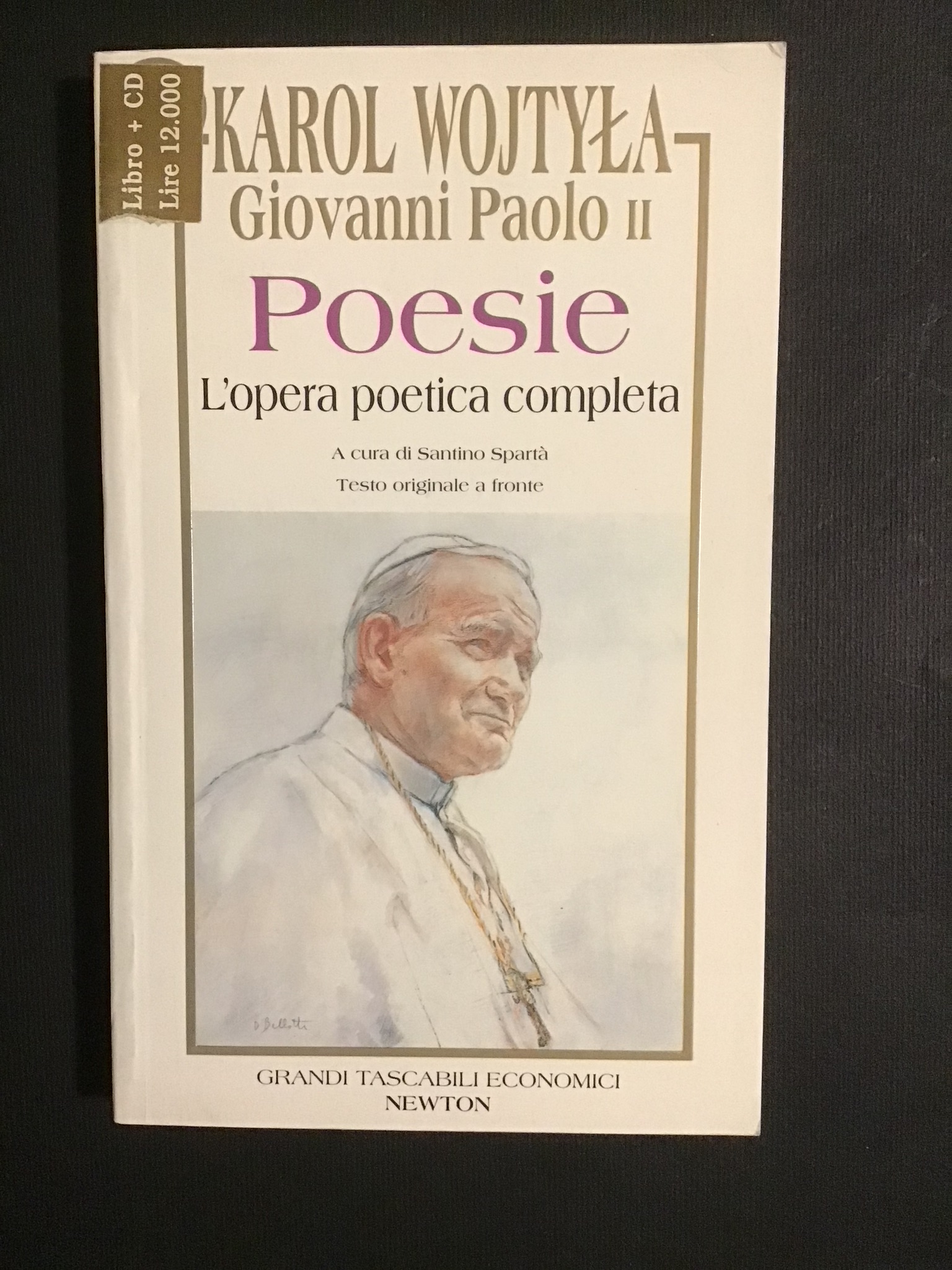

Ricorre il 2 aprile il 20 anniversario della morte di Giovanni Paolo II. Vogliamo ricordarlo con uno sguardo alla sua anima poetica. Dalla teologia alla filosofia alla poesia: su questa triade culturale poggia senza dubbio il dinamismo intellettuale e spirituale del pensiero poetico di Karol Woityla, il Papa “venuto da lontano”, come ebbe a dire il regista Zanussi.

L’anima poetica wojtyliana affonda le radici, anzitutto, nella consapevolezza che il poetare ha la sua ispirazione nella contemplazione di Dio. La sua opera poetica, infatti, si snoda anzitutto su due linee di movimento che assumono le connotazioni del canto lirico, come si evince dai testi poetici raggruppati sotto le sezioni: “Canto del Dio nascosto” e “Canto dello splendore dell’acqua”, ed altresì dal “Trittico romano” del 2003.

In essi Wojtyla dà vita ad una sorta di “romanzo poetico” nel quale il suo “io” interiore entra in un rapporto di simbiosi con il creato, quale segno del divino; gli occhi e il suo cuore riescono a intessere un dialogo con il mare, la luce, gli alberi, le spighe, le foglie, il fieno, il sole, creando un’atmosfera e un costrutto di immagini di forte intensità lirica:

“Quando il mare rapidamente ti nasconde

e ti scioglie in abissi silenziosi

– la luce strappa bagliori verticali alle onde languide

e il mare piano finisce, affluisce un chiarore…”

……………………

“T’amo, fieno odoroso, perché non trovo in te

la superbia delle spighe mature……

T’amo, albero severo, perché non odo lamento

dalle tue foglie cadute…..T’amo, pallida luce del pane di frumento

in cui l’eterno dimora un istante, la nostra vita raggiungendo

per occulti sentieri…”

Il canto lirico wojtyliano risente, dunque, di un atteggiamento contemplativo e trova il suo approdo in un’attestazione della grandezza “del Dio nascosto”, al quale lo sguardo suo e di ogni uomo non può non tendere.

“Se il cosmo è un ramo pesante di foglie

ed avvolto dall’irraggiare dei soli,

e se lo sguardo è un quieto abisso

recato sulla palma aperta-

allora anche se tremano e cadono le foglie

rispecchiate dalla vicina profondità,

il quieto abisso sempre fissa

Te -. Nascosto……”

La contemplazione del Dio nascosto trova spazi di proiezione nella versificazione che parafrasa l’incontro di Gesù con la samaritana al pozzo di Sichem. Il Dio di Wojtyla non vive nell’abisso degli intermundia, ma si rivela nel figlio Gesù che incontra l’uomo nella sua quotidianità; ecco allora lo snodarsi dei versi raggruppati nella sezione “Canto dello splendore dell’acqua”, la quale si presenta come un percorso poetico ricco di sentimenti evangelici trasformati in immagini liriche e inserito in un orizzonte universale ove esistenza e trascendenza si fondono con armonia di suoni, ritmi e colori: “… Qui, riflesso dal pozzo, scopersi in me tanto vuoto. /Che sollievo! Interamente non saprò in me trasportarti, /ma voglio che tu resti, come nello specchio del pozzo/ restano foglie e fiori colti dall’alto, / dallo sguardo degli occhi stupefatti – occhi più luminosi che tristi….”.

L’opera poetica di Karol Wojtyla conosce anche altri vettori di movimento lirico fortemente significativi. La fatica dell’uomo nella sua esperienza lavorativa aleggia, ad esempio, in molti versi della sezione “La cava di pietra”, versi che risentono del suo vissuto esistenziale degli anni ‘40, allorquando lavorava nelle cave di Zakrzòwek e poi nelle industrie chimiche “Solvay” presso Cracovia.

Il lavoro “con il ritmo uguale dei martelli” e con la sua pesantezza, in virtù della quale “le mani spesso si spaccano / come burroni tra i monti”, segna la vita dell’uomo; i testi poetici wojtyliani fanno ricorso ad una semantica ricca di provocazioni etiche, tant’è che la tessitura lirica delle pagine tende ad evidenziare la salvaguardia della dignità e della nobiltà del lavoro : “il lavoro ha inizio dentro …. matura……Dal lavoro ha inizio una crescita di cuore e di mente”.

La poesia di Giovanni Paolo II trova, ancora, accenti sociali in “Veglia Pasquale del 1966”, ove le liriche si soffermano sul tema della patria, sul valore della libertà, quasi a voler celebrare il millennio della fondazione dello Stato polacco e del cristianesimo in Polonia da parte di Mieszko , operando un vero e proprio dinamismo analogico tra la resurrezione di Cristo e il sorgere storico della nazione.

La versificazione scandaglia dunque i fondali dell’esistenza umana in tutte le sue forme e le sue componenti, come si evince, ad esempio, dalle sezioni “I profili del Cireneo” e “Pensiero, strano spazio” . Qui il papa poeta sa rivivere il dramma dell’uomo, sa abbandonarsi a cadenze ermetiche che tumultuano del bisogno di trascendenza dello spirito umano; afferma, altresì, che l’uomo cristiano è in continuo esodo, in pellegrinaggio proteso all’abbraccio della morte con la speranza che va oltre la fine.

L’opera poetica wojtiliana è veramente un mosaico ricco di colori, atmosfere, immagini e sensazioni che lasciano trasparire la fede , la grande sensibilità ed humanitas di un papa che ha saputo tradurre la vita, nella sua bellezza e nel suo dolore, in un linguaggio poetico che parla al cuore.

Il contenuto delle poesie è impreziosito dall’uso di figure retoriche, simboli ed analogie , e altresì caratterizzato da antitesi e parallellismi , nonché da un codice scrittorio e linguistico che risente, nei toni e nei ritmi di sviluppo, del salmodiare biblico e della vicenda umana dello stesso autore, il quale, infatti, non manca di portare alla luce, attraverso la pagina lirica, toccanti momenti di vita intrisi di riferimenti autobiografici.

Karol Wojtyla si presenta al mondo come una figura che riunisce in sé “fede e spiritualità” , “filosofia e teologia”, “arte e mistica”. Il nesso e l’armonia di queste forze costituisce quello che Platone chiamava il “dèmone” con cui l’uomo nasce e da cui viene accompagnato per tutta la vita, e che certi psicologi moderni – come dice Giovanni Reale – chiamano “codice dell’anima”. E’, appunto, – direbbe Reale – “questo il dèmone che ha accompagnato Wojtyla e che costantemente è presente in tutto ciò che dice” e ha fatto nel suo cammino di vita.