Una poesia significativamente attenta al reale, dolorosa e libera, concettuale e filosofica, che si sviluppa attraverso una narrazione per via di sintesi e di metafore, è quella che Stefan Damian offre al lettore nella sua silloge dal titolo “Manoscritto d’aria”, Macabor 2025.

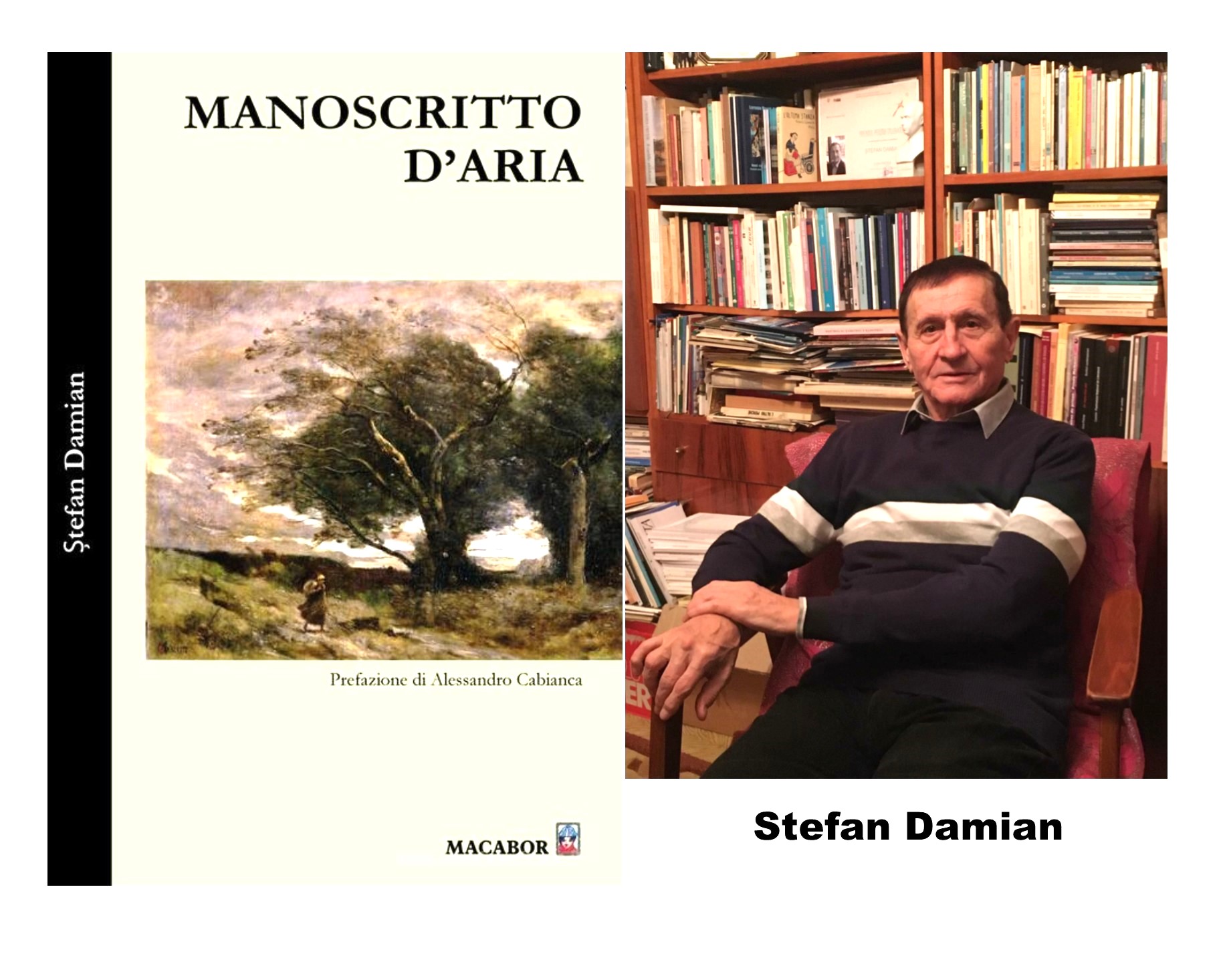

Damian vive in Romania; laureato in lettere rumene ed italiane, ha insegnato Letteratura e civiltà italiana nell’Università di Cluj; è autore di 19 opere tra poesia , racconti e romanzi, e ha tradotto dall’italiano più di 50 volumi di poesia, narrativa, critica letteraria, storia, filosofia e una ventina di volumi di autori rumeni in italiano.

Accostandosi a questo sua ultima opera, già nel titolo troviamo una costruzione di due elementi contrastanti, ciascuno con un forte peso simbolico. Anzitutto il sostantivo manoscritto, che evoca concretezza e lavoro, un documento fisico frutto della fatica della mano e della mente, quasi a rappresentare lo sforzo del poeta di fissare il senso delle cose, di dare forma definitiva a un pensiero o a un’emozione con l’intento di destinarlo a essere conservato, studiato e tramandato. E poi il lemma “aria”, che, al contrario, indica ciò che sfugge e che non si può trattenere, e che richiama il respiro, la vita, ma anche il nulla o l’effimero, suggerendo una poesia eterea, leggera, che non vuole imporsi o gravare, ma che sussurra o allude.

In questo modo, Stefan Damian tenta di creare un documento duraturo (Manoscritto) su ciò che è destinato a dissolversi (l’aria). C’è in lui lo sforzo di scrivere l’invisibile, di lasciare traccia della caducità con una versificazione che sa di essere destinata a svanire, ma che proprio in questo gesto effimero trova la sua più profonda ragione d’,essere.

La poesia che apre la raccolta, dà il titolo all’opera:

Vivere è come morire

anche se credi o non credi

diceva mio nonno e soffiava nel bicchiere

è come questo vino appena sfilato

che sparirà. Come morire

come potrebbe morire il vino che vive

mi domandavo e non trovavo risposta.

Per farci sparire di gioia

diceva il nonno. Sparire con gioia. Senti

ch’è sangue dolore

in questo nostro mondo da due soldi

e si guardava le mani

con cui mi accarezzava la testa

nei giorni di festa quando non prendeva la falce

per affilarla con mano amica

mentre le mucche lo aspettavano coi colli allungati

come noi bambini perché il nonno

ci portava in tasca grilli e farfalle

come quelle che avevamo per la testa!

(Manoscritto d’aria, p. 9)

Questa poesia si muove tra il tema della caducità della vita e la gioia semplice e palpabile dell’esistenza, usando il nonno come figura centrale e ponte tra questi due mondi. Il verso iniziale, Vivere è come morire / anche se credi o non credi, è la chiave di volta del testo e la sintesi di una filosofia popolare. Non è un augurio di morte, ma una constatazione della caducità intrinseca all’esistenza; la figura del nonno, con la saggezza dell’età e del lavoro, indica che ogni momento di vita è un passo verso la fine, proprio come il vino, che pur essendo vivo e vibrante, è destinato a essere bevuto e poi sparire; il vino appena sfilato è l’emblema del momento presente: è intenso, concreto, ma il suo destino è l’assenza. Il paradosso del verso in cui il poeta dice come potrebbe morire il vino che vive, coglie la meraviglia e la paura di questa dissoluzione.

Stefan Damian con la sua poesia inverte, insomma, il significato comune della morte, sostenendo che il vivere è fugace, ma proprio perché fugace, deve essere celebrato con tale intensità da sparire in un momento di gioia assoluta. La gioia diventa quindi l’unica vera risposta al destino ineluttabile.

Il poeta coglie poi nella persona del nonno la dualità della vita, che non è solo gioia, ma anche fatica e sofferenza, è anche il sangue dolore di questo mondo da due soldi, mentre il gesto di guardarsi le mani evoca il lavoro duro della terra, la vita agricola che si confronta quotidianamente con la durezza.

Il simbolo più forte del testo è la falce, strumento di lavoro e, implicitamente, simbolo della morte; si tratta di una falce affilata con mano amica, quasi a sottolineare che il nonno accetta il duro lavoro e la sua fine come parte integrante della vita, e che le stesse mani che affilano la falce sono quelle che accarezzano la testa del nipote, rendendo così l’amore un atto di cura concreto e reale.

Stefan Damian chiude la poesia con immagini di pura innocenza: le mucche con i colli allungati (una bellissima immagine di attesa e desiderio) e col nonno che porta in tasca grilli e farfalle, quasi a voler simboleggiare la spensieratezza e l’immaginazione dei bambini: quelle che avevamo per la testa!

Nella quinta poesia della raccolta, il poeta descrive la sensazione di vivere bloccato in uno spazio vuoto, sopra una realtà sofferente, e coglie il senso del tempo che da fardello pressante si trasforma, a volte, in una dissoluzione liberatoria; evidenzia altresì la dualità dello sguardo umano (Il mio occhio di luce / il mio occhio di notte”) nell’affrontare la vita, nonché gli attimi in cui sente di trovarsi in una posizione di mezzo ( “sto ancora di mezzo. / E che vi rimango“), che non è un equilibrio, ma una paralisi:

“Il mio occhio di luce

il mio occhio di notte

mi sconsigliano di vedere

che sto ancora di mezzo…”, p. 13.

Il tempo per Stefan Damian non è un flusso, ma un peso, un accumulo di obblighi e attese che gravano sulla pelle; sono obblighi difficili da levare, implicano uno sforzo vano per liberarsene, e le campane, che misurano il tempo, ne scandiscono anche la fine. La morte del tempo (e, per estensione, la fine della pressione delle scadenze) non è un evento tragico, ma un fatto gioiosamente accettato:

“…mentre sulla mia si accumulano

tempi con scadenze

difficili da levare

insieme al pulsare lento delle campane

in cui muore gioiosamente il tempo, p. 13.

Stefan Damian scrive i suoi versi con scelta preferenziale dei fatti emblematici che dovranno assumere fisionomia lirica. Egli vive il fremito di una materia che vuole forma e richiede un rispetto metrico e lessicografico, scarta e sceglie a seconda della repentinità delle analisi e, quindi, passa ad una narrazione feconda, espressiva e consistente di profili. Le sue poesie corrono in modo fluido e risultano innestati in una poetica che affida al linguaggio il compito di trascrivere la vita attraverso alcune ricorrenti scelte retoriche capaci di valorizzare parole e suoni, generando una polisemia d’immagini ed esprimendo il movimento e l’armonia dell’anima con un flusso di pensieri che riverberano la sua tensione intellettuale:

La parola farfalla sfugge i ragni.

Tendo la mano. La sento

un’ape

tormentata da vespe.

Soffio spirito

si muove cieca

appena lascia

il suo miele ricordo

della felicità di tutte le cose che si hanno

senza averle., p.19.

In questi versi, ad esempio, c’è un’atmosfera di delicatezza e tormento; il poeta utilizzando un linguaggio fortemente sensoriale e metaforico, esplora i temi della memoria, del desiderio e della fugacità della felicità, costruendo un percorso emotivo che va dalla bellezza sfuggente al ricordo agrodolce. La farfalla simboleggia la leggerezza, la bellezza eterea, forse un pensiero o un nome che non si riesce a catturare o definire pienamente; il fatto che la farfalla sfugge i ragni suggerisce che la sua natura è al di là della logica o della trappola, e che è l’indicazione di qualcosa di libero e irraggiungibile.

Bella la chiusa della poesia: della felicità di tutte le cose che si hanno / senza averle; il poeta riconosce che la felicità risiede nel ricordo e nella possibilità di ciò che si desidera, non nel possesso materiale o definitivo; l’atto di avere senza possedere è la vera libertà della farfalla, l’unica condizione in cui la felicità non può essere tormentata dalle vespe della realtà. Stefan Damian condensa, insomma, in pochi versi una meditazione sulla natura effimera della gioia, intrappolata tra il desiderio (l’ape tormentata) e l’ideale (la farfalla); la sua verità finale è che la felicità più pura si trova nell’eterno, immateriale ricordo di ciò che è fuggito o non è mai stato posseduto.

La silloge Manoscritto d’aria rappresenta sicuramente uno stadio importante e significativo nell’itinerario di sperimentazione e di ricerca dell’autore sulla strada della profonda maturità poetica. Il processo evolutivo è evidente sia per quanto attiene all’affinamento della sensibilità che gli permette di cogliere con maggiore immediatezza all’interno del proprio vissuto umano anche frammenti inusuali di vita interiore e dì realtà esterna, sia per quanto riguarda la messa a punto del registro stilistico che denota la ricerca consapevole di soluzioni formali capaci di sintesi incisive.

Significativa, in tal senso, la poesia che chiude la raccolta:

Il mio luogo è qui.

Alzo gli occhi e li abbasso

laddove spicca l’erba.

L’accarezzo. Ricambia

mentre gli alberi cantano nenie per me.

Se mancasse il ricordo sarei io il mio stesso ricordo.

Starei su nuvole bianche

a filarne il corredo nuziale

con la celeste materia che sto diventando

ogni anno sempre più umile

servitore delle possibilità

impossibili.

E’ una poesia che offre una meditazione intensa e serena sul luogo, l’identità e la trasformazione spirituale. Si apre con una dichiarazione di stabilità e radicamento nel presente, per poi espandersi in una visione che mescola l’intimità della terra con l’anelito verso una dimensione spirituale e quasi mistica. Il mio luogo è qui è un verso che si muove da un’intima armonia terrena a una visione di metamorfosi spirituale; l’io lirico di Damian trova la pace nel luogo presente, ma la sua vera vocazione è diventare un ponte tra la realtà e l’utopia, offrendo la sua umile esistenza al servizio di ciò che è irraggiungibile. Quando poi il poeta dice “Se mancasse il ricordo sarei io il mio stesso ricordo”, egli vuole sottolineare che il passato, anche se venisse meno, non dissolverebbe l’identità, ma la auto-genererebbe e autodefinirebbe, perché l’essere umano, per Stefan Damian, non è definito da ciò che si vive, ma da una pura e immediata essenza di sé che è, allo stesso tempo, la propria storia. È, in sostanza, un’idea di identità come memoria ontologica, eterna.

Il flusso filosofico, che anima questa poesia che chiude la raccolta, sta nel verso finale: ogni anno sempre più umile / servitore delle possibilità / impossibili. Il poeta sottolinea come l’evoluzione non porta alla superbia, ma a una crescente umiltà. Essere servitore delle possibilità impossibili significa dedicarsi a credere e a coltivare sogni, utopie, o verità spirituali che il mondo razionale ha scartato. È, in altre parole, un’accettazione fiduciosa della trascendenza e del mistero.

I versi di questa silloge poetica di Stefan Damian sono, concludendo, il diario scritto fra azione e abitudini, allorché egli si cerca nelle pagine che legge, o si autentica in un irrequieto rapporto letterario; sono la verità di un documento coscienziale e il frutto di esperienze che pulsano di brevi segni e profili, e che definiscono il disegno d’un paese d’affetti.

Lo stile della sua versificazione si sonda con un linguaggio essenziale caratterizzato da un ritmo incalzante, da una scelta linguistica che non ammette reticenze né edulcorazioni, offrendo rappresentazioni suggestive dell’esistenza, sintetizzando differenti stati d’animo all’interno di un viaggio interiore e spirituale dove ogni elemento è percepito come parte del progressivo ciclo di nascere, morire, sperare e gioire che appartiene alla condizione universale dell’uomo:

Imbianchiamo l’esistenza con schiuma di birra.

In ogni goccia

si rispecchiano destini paralleli.

Tu mi guardi da sotto in su

come gli assalitori i difensori nella guerra

dei cent’anni

senza vedere che i segni

di un destino già avvenuto

altrove

indicano un tempo

in cui non c’è posto per il futuro

steso sul bordo della strada

serrata.

1 commento su ““Manoscritto d’aria”: la poesia del rumeno Stefan Damian…di Domenico Pisana”

Bah ! Mah ! Boh! Certo che la vita appare alquanto paradossale , da un lato è un fardello di impegni , dall ‘altro passa tutto per fortuna. Eppure il passare o il trascorrere non ne diminuiscono paradossalmente l ‘importanza , tutto sembra possedere in sé un che che lo trascende , la farfalla 🦋, i monti , i paesaggi, la natura, la poesia tra l ‘altro se intesa anche come attività che da senso nell ‘atto del coglierlo e del fissarlo , appare un tentativo di rimedio alla caducità. Forse la risposta al dilemma tra il senso e la caducità potrebbe essere il risvolto spirituale, che non è semplice gioia 😂, ma progresso e crescita . Tutta la realtà apparente potrebbe nonostante la caducità, trovare il suo senso nell ‘uomo e nel suo agire e quindi nel risvolto spirituale umano . Comunque anche se potrebbe non sembrare non centrare nulla , anche il mio indagare su kaugnat e i pensionati inps ivi nati , non è un semplice hobby o risoluzione di un rebus , ma diventa sensato se avra’ un risultato umano positivo.