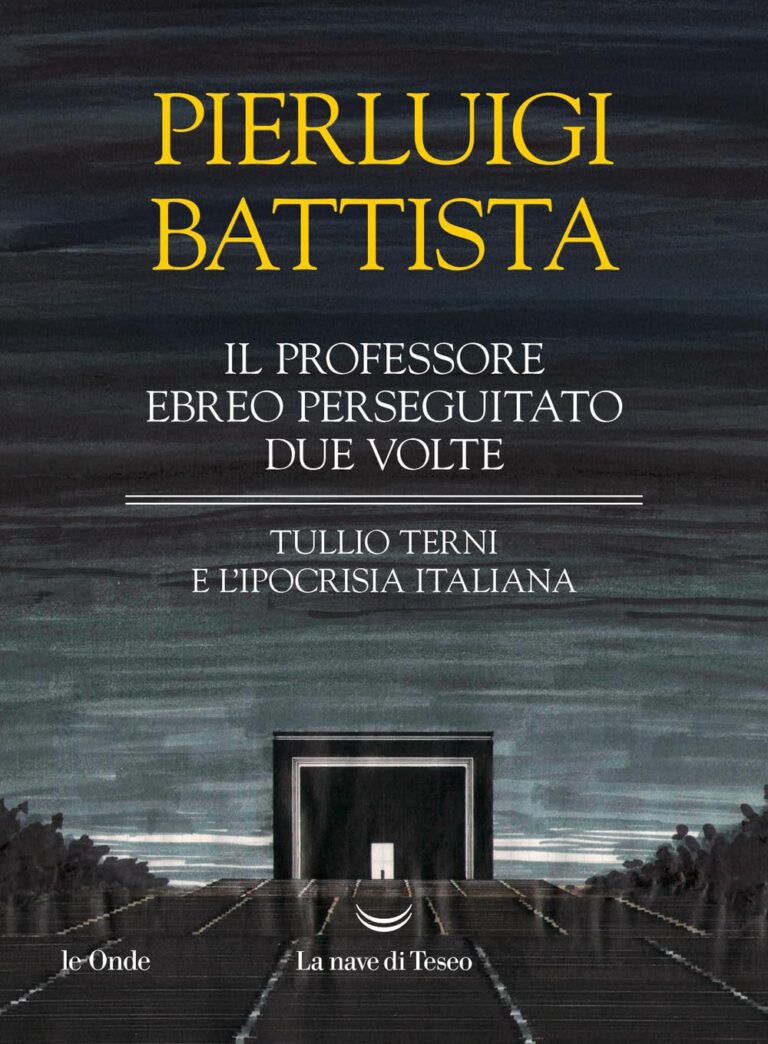

Tra i numerosi libri presentati a Pordenonelegge, uno è di piccole dimensioni, 12,5 x 17, 136 pagine, di quelli che puoi tenere facilmente in mano senza anchilosarti il polso, che leggi tutto d’un fiato e l’interesse aumenta, uno il cui contenuto insegna molto sulla nostra storia, la nostra indole, il nostro essere italiani, un po’ di qua un po’ di là, in bilico, pronti a spostarci in base alle convenienze, mai con la schiena dritta. Un piccolo libro prezioso che racconta una vicenda tragica nell’Italia di ieri da cui si intravede, in controluce, l’Italia di oggi e in parte anche l’Europa in questo presente che è l’inevitabile conseguenza di un passato e del fardello immondo con cui non abbiamo fatto i conti, che abbiamo cercato di nascondere, negare, minimizzare. Il risultato è sotto i nostri occhi. Con Il professore ebreo perseguitato due volte. Tullio Terni e l’ipocrisia italiana, Pierluigi Battista, giornalista e scrittore, ha acceso un faro su una vicenda umana che rischiava di perdersi nei silenzi della memoria collettiva. E’ la vicenda drammatica di Tullio Terni, professore universitario e stimato scienziato, membro dell’Accademia dei Lincei, che conobbe due volte l’umiliazione della persecuzione. Nel 1938, quando le leggi razziali si abbatterono come un fulmine sulla comunità ebraica italiana, Terni fu espulso dall’università, cancellato dall’Accademia dei Lincei ed escluso dalla vita scientifica. Ridotto all’invisibilità, non per demeriti, ma per la colpa di essere ebreo, alla fine della guerra sognò di poter tornare al suo ruolo. Purtroppo, non fu la giustizia ad accoglierlo, ma un nuovo processo: quello dei tribunali antifascisti. In un clima da resa dei conti, durante il quale si consumarono vendette personali e numerose furono le sparizioni di chi con il fascismo nulla aveva avuto a che fare, Terni fu accusato di aver mostrato accondiscendenza verso il regime, di non essersi opposto abbastanza, (con il proprio corpo, direbbe qualcuno oggi). Così, l’uomo che, in quanto ebreo, aveva subito l’ostracismo fascista, fu bollato come fascista da un tribunale antifascista. La dignità calpestata una volta dai suoi persecutori, veniva calpestata una seconda volta da un tribunale che avrebbe dovuto restituirgliela intatta. Un paradosso crudele. Un’epurazione antifascista che gli negò un ruolo e una identità. Il 26 aprile 1946, il giorno successivo alla data che per l’Italia è simbolo di liberazione, lo scienziato si tolse la vita con il cianuro che aveva conservato per non finire nelle mani dei nazisti. Vittima come tanti altri dell’antisemitismo di stato, che ai primi sintomi la vasta comunità ebraica italiana stentò a credere possibile e che assunse presto le caratteristiche di una catastrofe. Come pensare che chi aveva contribuito alla nascita della nuova Italia del Risorgimento, aveva combattuto nelle trincee della Prima guerra mondiale e contribuito allo sviluppo della nazione di cui si sentiva parte integrante, venisse estromesso, allontanato come un appestato, privato del lavoro, del diritto allo studio, e via via di tutto per le proprie credenze religiose? La messa al bando anche nella vita di ogni giorno, colleghi che diventavano estranei, amici che si dileguavano, vicini di casa che si voltavano dall’altra parte. Indifferenza e silenzio complice. Nonostante l’abituale pressapochismo italiano, le leggi razziali furono tutt’altro che miti come ci piacerebbe pensare per autogiustificarci. Agli ebrei non furono risparmiati sofferenze e dolori, il più acuto quello di sentirsi esuli in patria, prima che molti conoscessero la deportazione, i campi di concentramento e di sterminio. Di coloro che emersero dall’inferno, alcuni si suicidarono, incapaci di sopportarne voci suoni e immagini di morte, altri affidarono alla scrittura la memoria di quella tragedia, altri ancora, quando riuscirono finalmente a parlarne, iniziarono a raccontare l’orrore perché si sapesse, si ricordasse e non si ripetesse. “Mai più”. Il male si è nascosto, è rimasto in silenzio per un po’…Il nazifascismo è stato sconfitto con le armi, condannato a gran voce, stigmatizzato e chi ne era stato parte e lo aveva assecondato e accarezzato si preparò alla mimetizzazione, così accurata da risultare irriconoscibile. I “combattenti antifascisti” ricorsero ad espedienti retorici e strategie lessicali molto sofisticate per imboccare, con ipocrisia, la nuova via. Scrive Battista: “Larvatus prodeo, esco mascherato, diventò la parola d’ordine coniata secoli prima da Cartesio e fatta propria da stuoli di intellettuali che trassero vantaggi anche materiali durante il fascismo. I nomi? Quasi tutti quelli più prestigiosi nella cultura del post-fascismo.” A loro beneficio, l’autore rivela che “venne messo a punto un fantasioso florilegio di formule autoassolutorie, un’antologia dell’ammettere senza ammettere, del dire e non dire, dove i confini spariscono e ogni linea di demarcazione evapora: afascismo, antifascisti nel fascismo ecc.. Con il razzismo antisemita no, l’espediente retorico del “parlare cifrato” non poteva bastare. Se hai usurpato la cattedra di un ebreo (aggiungo: essendone indegno) l’abiezione è un dato oggettivo, concreto, incontestabile, non è che si possa sfumare con una formula esorcistica e un’acrobazia verbale”. Eppure..Un piccolo libro che nelle università italiane diversi docenti e studenti dovrebbero imparare a memoria come si faceva ai miei tempi con le poesie, e forse, chissà, si vergognerebbero della loro complicità con le frange più radicali dei pro Pal che impediscono agli studenti ebrei di parlare, boicottano incontri e lezioni e usano l’arma dell’intimidazione contro professori “sgraditi”. Complicità per il quieto vivere, per viltà, per evitare tensioni interne o per convinzioni ideologiche, per antisemitismo mascherato dietro la parola “antisionismo”, per non turbare il fragile equilibrio delle società multiculturali. E’ una scelta miope e pericolosa. Un’inclusività che esclude chi pensa diversamente non è inclusività, è una forma di censura travestita da virtù.