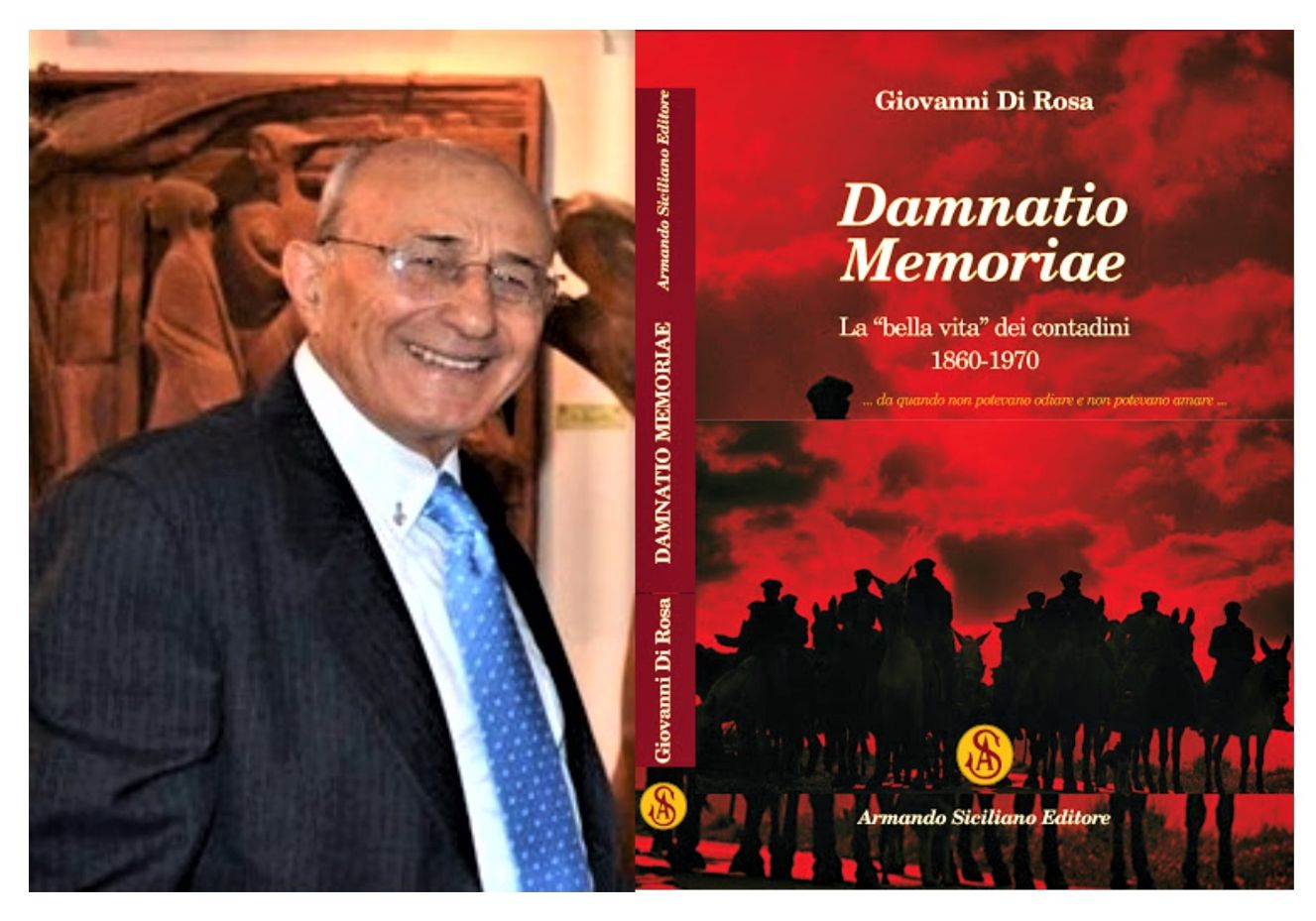

Un testo storico dedicato ai “lavoratori della terra, agli ultimi della Terra”- come scrive l’autore nell’epigrafe di apertura – è quello che il modicano Giovanni Di Rosa ha dato alle stampe per i tipi di Armando Siciliano Editore, e che è stato presentato recentemente a Modica al Palazzo della Cultura.

Damnatio Memoriae. La “bella vita” dei contadini -1860-1970 è il titolo dell’opera, ove Di Rosa si cimenta in una ricerca che fa luce su un periodo storico del Meridione d’Italia, poggiando, in particolare, le sue argomentazioni su analisi della condizione delle popolazioni contadine nella ex Contea di Modica.

Il corpus storico di Giovanni Di Rosa poggia su tre coordinate di analisi riguardanti Il Risorgimento deviato e la miopia delle classi dirigenti del tempo, il profluvio di retorica attorno all’Unità d’Italia e le rivolte contadine in Europa: tre dati che si integrano nell’unità di un discorso che tende ad oggettivarsi in una appassionata e sentita rappresentazione delle precarie condizioni storiche, sociali , economiche ed antropologiche della classe contadina, con l’intento di riabilitarne e rivalutarne la funzione, spesso minimizzata o del tutto trascurata, nella storia delle lotte sociali e del progresso.

Certo, in questa direzione il saggio di Giovanni Di Rosa non “aggiunge – come scrive lo stesso autore – “nulla di nuovo e di inedito” al tema trattato, ma ha il merito di fornirci una prospettiva di lettura che si connota come chiaro tentativo – ben riuscito a mio avviso – di mettere al centro dell’attenzione dei lettori gli aspetti salienti del mondo contadino nel Mezzogiorno d’Italia e in Sicilia con un percorso narrativo che restituisce “riconoscimento morale e civile” ad un classe sociale che nell’ambito del delinearsi dello Stato unitario è stata penalizzata, discriminata nei rapporti con padroni, proprietari terrieri e latifondisti, subendo angherie, privazioni e pagando “il prezzo più alto delle guerre, delle trasformazioni sociali e del progresso civile”.

L’autore nella parte inziale del libro evidenzia come la storia italiana sia stata affetta da una malattia incurabile che egli definisce con fenomeni quali provincialismo, egoismo e miopia delle classi dirigenti economiche, imprenditoriali e politiche, quindi si addentra in un’analisi della condizione dei contadini mettendo in risalto come nella provincia di Siracusa e nell’ex Contea di Modica , – “osannate da una certa pubblicistica storiografica isolana come oasi della classe media e delle terre in enfiteusi”- , le condizioni dei contadini fossero in realtà molto anguste e schiaviste con salari molto bassi nella manodopera giornaliera; a Modica – ci dice l’autore – i contadini ricevevano una lira al giorno e venivano retribuiti in natura con grano, vino e una minestra di fave la sera. Anche la tipologia dei contratti d’affitto dei latifondi o di fondi minori, divisi in “contratti d’affitto”, “contratti a miglioria” e “contratti stagionali”, prevedeva la corresponsione di un pagamento “in parte in generi, in parte in denaro, a seconda della divisione delle colture in pascolo o seminativo”.

Di Rosa supporta la sua narrazione storica con chiari riferimenti bibliografici e, fra l’altro, anche con testimonianze dirette di contadini, come quella di Giovanni Scivoletto, classe 1932, il quale racconta come Modica abbondasse di figure di appaltatori stagionali e come le masse bracciantili, composte da uomini, donne e ragazzi, fossero trattate a livello di animali:

“Le masse bracciantili sono l’ultimo, più debole anello del ciclo produttivo perché pagati poco e male, quasi sempre senza oneri contributivi anche in periodo repubblicano, fatti dormire in giacigli di paglia in stalle o fienili, nutriti spesso con fave cotte con la buccia intera, ‘non pizzicati’, come si danno agli animali.(…) Questa storia si protrae fino a quando non arriva la riforma agraria della Regione Sicilia che smembrerà anche i feudi delle province di Ragusa e Siracusa, delle contrade Ciarciolo, Gianrusso, Trippatore, Castelluccio, Carbonara, alcuni dei quali appartenenti ai Curto, ai Di Martino e ad altri valenti baroni”.

(Giovanni Scivoletto, classe 1932, pp. 31-32)

Lo sguardo storico di Di Rosa pone l’attenzione anche sulle figure dei nobili e dei borghesi del tempo, ma per far notare come a fronte dell’esaltazione di queste figure, considerate dagli storici esempi di capacità imprenditoriali e di lungimiranza politica, pochissime parole siano state da loro spese per denunciare l’oppressione di un’aristocratica borghesia agraria, avida, ottusa e sfruttatrice, che sulle spalle delle masse contadine costruiva le propria fortuna economica, i propri palazzi barocchi e le proprie carriere politiche e sociali.

Il saggio, avvalendosi del contributo di Serafino Amabile Guastella che racconta le storie morali dei villani ne “Le Parità”, e di altri studi come quelli di Francesco Renda e Vito Cusumano, offre un ventaglio di accadimenti che fanno luce sul “come e sul “perché” nasce la questione contadina nello Stato unitario, sul rapporto tra questione contadina e questione meridionale; e qui, l’autore, con la sua onestà intellettuale di storico e di studioso esprime giudizi critici forti e pesanti sull’operato della classe politica di destra e di sinistra del tempo, nonché sull’operato della magistratura, tutta schierata dalla parte dei proprietari:

“Quei magistrati, se da un lato esprimono un pregiudizio di classe o di casta, dall’altra non si limitano a valutare casistiche, circostanze e fatti specifici, pur riferiti a un macrocosmo, contestualizzati nell’ambiente e nei rapporti sociali, ma formulano un giudizio storico, antropologico, quasi razzista, criminalizzano tutto il mondo contadino, esprimono livore e odio verso una classe sociale, considerata come bestia da soma della società, adatta solo al lavoro servile”.

( pp. 42-43)

L’analisi storica di Di Rosa poggia le sue considerazioni critiche sull’esegesi attenta degli “Atti della Giunta per la inchiesta agraria”, ove il relatore di Commissione, Abele Damiani, pone, fra l’altro, varie domande e questioni: “Come esigere rassegnazione, virtù e sacrifici da questa plebe che, sotto la sferza di un torrido sole e talvolta con le membra percorse dal brivido della malaria, lavora la terra non sua per un compenso insufficiente? Perché meravigliarsi se una plebe, cui è riservata la fatica, la fame, gli stenti, la morte, prorompa talora (…)in fremiti di protesta e(…)di sdegno? Chi può prevedere dove si andrà a finire perdurando questo stato di abbrutimento?”

Si tratta di domande che trasfigurano quasi immagini e che viaggiano nel percorso mentale e narrativo dell’autore, evocando lacerazioni interiori anche nel lettore che si trova davanti descrizioni davvero assurde e di schiavitù che la storia umana ha determinato, e che inducono Di Rosa a conclusioni chiare e precise nell’emettere il suo giudizio storico:

“Si può, con obiettività e serenità di giudizio storico, affermare che la classe dirigente liberale della Destra e della Sinistra ebbe consapevolezza della drammatica condizione nel Mezzogiorno e nella Sicilia, ma per deliberata scelta politica la lasciò marcire, non la seppe, non la volle affrontare, prese un’altra strada, la strada della repressione, dell’occupazione coloniale e militare del Sud…”

( pp. 43-44)

E così, nella seconda parte del libro Giovanni Di Rosa racconta proprio questa scellerata scelta politica, stigmatizza “la miopia delle classi dirigenti” puntando l’attenzione sull’esproprio e sulla cessione dei beni ecclesiastici, sulla oppressione del sistema fiscale, sulla repressione del brigantaggio e colonizzazione del Mezzogiorno, fino a giungere alla pagina storica riguardante il fenomeno dei Fasci siciliani nella Sicilia su orientale, in provincia di Siracusa e nell’ex Contea di Modica.

L’autore, pur consapevole del fatto che sul movimento dei Fasci siciliani del 1892-94 esiste una voluminosa storiografia, approfondita ed esaustiva, non si sottrae nel dire le ragioni del fenomeno dando la sua lettura interpretativa. Egli, infatti, spiega di aver rimesso mano a queste pagine storiche per sottolineare che “le condizioni dei contadini e dei braccianti che popolavano le campagne dell’ex Contea di Modica non erano diverse o migliori di quelle dei contadini e braccianti del resto della Sicilia in cui resistevano ancora vincoli e usi feudali o semifeudali”(p.88); che “il movimento dei Fasci siciliani ha coinciso sostanzialmente con la nascita, in Italia, del Partito dei lavoratori(1892) e in Europa con la nascita e l’organizzazione dei partiti socialisti, e con l’organizzazione della seconda internazionale socialista(1889); ed ancora, per mettere a fuoco “analogie, affinità di comportamenti nella comprensione e reazione delle classi dirigenti nazionali di governo e di opposizione, di destra e di sinistra, come avvenne nei primi anni dopo l’unità nazionale con la repressione del brigantaggio, verso le condizioni storiche, il tessuto economico, sociale e culturale della Sicilia e del Mezzogiorno”(p.89).

In particolare, per le due questioni della repressione del brigantaggio e movimento dei Fasci siciliani, il saggio di Di Rosa si pone in una posizione critica verso la straripante storiografia nazionale, sostenendo che quest’ultima “non ha riconosciuto il valore pedagogico e l’insegnamento etico; non ha riconosciuto il valore pedagogico e civile che quegli eventi hanno consegnato alle generazioni future”.

Su questa posizione critica dell’autore si snoda l’ultima parte di questo saggio storico, ove, tra l’altro, Di Rosa, si addentra nelle rivolte contadine in Europa, disegna poi il quadro di due Italie, soffermandosi in modo particolare sulla perduranza degli effetti che ha avuto nel tempo il movimento dei Fasci siciliani.

La sensazione di Giovanni Di Rosa è che questa pagina di storia “sia stata in generale rimossa o, ancor peggio, rinnegata, sconfessata, ripudiata, come se quegli eventi, analogamente alla repressione del brigantaggio meridionale, non si fossero verificati, come se la loro conoscenza suscitasse paura, o senso di colpa. Una damnatio memoriae” appunto.”, come recita il titolo di questo saggio di Giovanni Di Rosa.

Un saggio storico che merita sicuramente di essere letto, perché offre prospettive libere da orpelli ideologici e da pregiudizi, muovendosi nella direzione di una lettura del passato proiettata nel presente e configurandosi come valido contributo alla necessità di operare una riflessione critica, storica, filosofica ed esistenziale in grado di proiettare, soprattutto le nuove generazioni, verso un futuro di democrazia compiuta, con la consapevolezza che imparando dagli errori del passato, specie dell’ultimo ventennio, si possano riscoprire nuove energie di costruzione di modelli culturali fondati sulla ricerca della verità.

L’autore, insomma, mediante l’intreccio costante di dati storici, approfondimenti e ricerca di documenti, nonché l’attenzione a problematiche pedagogiche, educative e socio-politiche, riesce a darci una testimonianza storica in grado di invogliare ad una “ripartenza” culturale e rivoluzionaria capace di “ricostruire il linguaggio della verità” per parlare ai “nuovi contadini” dell’epoca moderna, che per lo storico modicano sono “i giovani diplomati e laureati, i disoccupati, i precari, gli esodati, i malpagati, i braccianti extracomunitari che lavorano nelle campagne pugliesi e siciliane, gli espulsi dal lavoro”(p.167); quel linguaggio della verità in grado di “costruire – scrive ancora l’autore – un mondo nuovo, fondato sul valore del lavoro, dell’economia e sulla dignità umana e non sul ladrocinio, l’imbroglio, l’azzardo, la finzione della finanza, il dominio delle caste”.

Giovanni Di Rosa, in buona sostanza, in questo libro mostra di credere ancora nell’utopia del sogno, quell’utopia e quel sogno senza i quali l’umanità non sarebbe mai cresciuta nel tempo; si mostra altresì, – al di là di stantie giaculatorie del Mezzogiorno tradito, dimenticato e sacrificato da tutti i governi nazionali, monarchici e repubblicani e sfruttato come mercato di consumi, e al di là , inoltre, di certi revisionismi meridionalisti e sciovinisti -, si mostra uno scrittore di passione che avverte urgente il bisogno di far prendere coscienza critica ai suoi lettori della necessità del superamento delle visioni ideologiche nella rievocazione dei fatti e delle vicende negative e positive che hanno costruito la storia della Sicilia e del Mezzogiorno continentale, indicando nuove strade di impegno nella direzione della verità e di un cambiamento ove, ferme restando le singole identità storiche, quel che urge è la lucida consapevolezza di evitare nuove forme di povertà, atteso che il Mezzogiorno e le Isole costituiscono geograficamente quasi la metà del territorio nazionale e rappresentano più di un terzo della popolazione italiana.

In questa utopia di Di Rosa, che potrebbe apparire retorica e connotata di una sorte di irenismo ecumenico, credo si nasconda invece un’urgenza del nostro tempo, sicuramente difficile da recepire ed affrontare, ma che potrebbe aprire un nuovo processo storico e per certi versi rivoluzionario, con il quale attivare una “unità meridionalistica” in grado di opporsi al malaffare e a quell’atavico legame tra potere politico e mafioso.

Dunque, per concludere, un libro dove la storia non è solo una ricostruzione critica dei fatti attraverso una connessione di cause ed effetti, ma storia come nell’accezione tedesca di Geschichte, che indica la storia con la quale l’autore entra in rapporto, e con la quale si confronta per trarre da essa motivazioni per scandagliare le radici del presente e lanciare quasi un appello alla formazione di una nuova classe dirigente in grado di opporsi a logiche individualistiche, egoiste e secessioniste, e di promuovere una nuova dimensione di coesione e giustizia sociali e di unità nazionale, contro ogni forma di ingiustizia, discriminazione e disuguaglianza.

Mi piace chiudere queste considerazioni con una citazione di Oscar Wilde, il quale, nel 1889, nel suo scritto “Il critico come artista”, diceva: “Il nostro unico dovere nei confronti della storia è di riscriverla”. Quando Giovanni Di Rosa, nella parte conclusiva del suo libro scrive “Sono convinto che vale la pena lanciare questo appello, questo messaggio alla politica, all’economia, al sindacalismo, agli intellettuali, al giornalismo, alle Università e alla cultura”, in fondo mostra di credere che “riscrivere la storia” è ancora e sempre possibile. E stando a questo libro, Giovanni Di Rosa non smette di crederci!