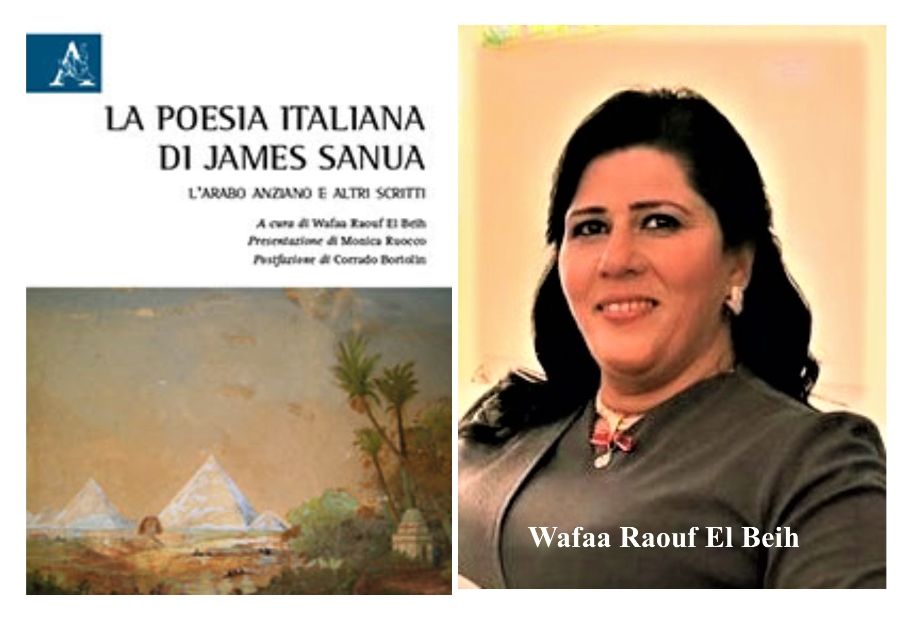

Nel quadro di un rapporto di scambio culturale tra l’Italia e l’Egitto, uno studio critico che punta i riflettori su un interessante autore della società egiziana del XIX secolo, è il volume curato da Wafaa Raouf El Beih, dal titolo La poesia italiana di James Sanua. L’arabo anziano e altri scritti, pubblicato in Italia da Aracne editrice, 2018, e che riguarda proprio James Sanua, noto anche con lo pseudonimo di Abu Naddara (l’uomo con gli occhiali), nato nel Cairo nel 1839 e morto a Parigi nel 1912, giornalista, attivista nazionalista e drammaturgo, poeta e scrittore.

Wafaa Raouf El Beih, che è professoressa di Letteratura italiana moderna e contemporanea, direttrice del Dipartimento d’Italianistica presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Helwan al Cairo nonché Visiting Professor di Letteratura comparata presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con questo suo saggio fa conoscere alla realtà culturale italiana, grazie alla dovizia di particolari e all’esegesi puntuale, articolata e dettagliata con cui ha dato vita al suo libro, un personaggio portatore di una visione moderna, di un respiro multiculturale, un intellettuale dotato di ironia e di forte senso critico.

L’autrice, che ha pure tradotto e collaborato alle traduzioni di opere letterarie italiane in arabo fra cui Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi (Kalima, 2010) e Il bell’Antonio di Vitaliano Brancati (Sharqiat, 2011), raccoglie in questo testo, insieme a L’arabo anziano, altri componimenti poetici di James Sanua usciti sulle pagine di alcuni giornali parigini tra il 1878 e il 1910, tra i quali “Le journal d’Abou Naddara”, “L’Attawadod d’Abou Naddara”, “L’Almonsef d’Abou Naddara”, “L’Abou Naddara”, “L’Univers Musulman”.

Chi è James Sanua! E’ un personaggio che già all’età di sedici anni inizia a scrivere articoli su giornali arabi, francesi, italiani e inglesi. Nel 1863 diviene professore all’Ecole Polytechnique ed esaminatore di scuole sotto il governo egiziano. Nel 1870 introduce in Egitto il teatro arabo moderno. Una personalità forte, dirompente, che a causa della sua opposizione al governo venne esiliato nel 1878. Si stabilì poi a Parigi, città da cui continuò a pubblicare il suo giornale violentemente anti-inglese come organo del cosiddetto Partito Nazionale Egiziano. Nella sua vita visitò più volte il sultano, ricevendo da lui numerose decorazioni. Nel 1900 lo Scià di Persia gli conferì il titolo di “Sha’ir al-Mulk” (Poeta dell’Impero). (1)

Wafaa Raouf El Beih fa entrare il lettore nel mondo di Sanua chiarendo “lo sfondo culturale e sociale dell’Egitto nell’Ottocento” ed evidenziando come l’opera letteraria del poeta egiziano debba essere letta non escludendo il contesto politico, sociale e culturale in cui è maturata; da qui l’importanza di cogliere la visione del mondo che connota L’arabo anziano di Sanua , l’habitat socio-politico e culturale in cui si muove, nonché il “gruppo sociale” di appartenenza e quello contro il quale si schierava.

In questa direzione è emblematica, come fa rilevare Wafaa Raouf El Beih, la decisione di Sanua di dedicare la sua opera al Commendatore Marco Morpurgo di Nilma, l’arguto rappresentante della nota famiglia di commercianti e banchieri triestini Morpurgo in Egitto, “tipico esponente della cultura mitteleuropea”, al quale il 30 settembre 1839 Sanua indirizza una lettera nella quale fra l’altro, afferma:

La S. V. Ill.ma si degnò di considerare con molta indulgenza un precedente mio lavoro e d’incoraggiare i deboli miei studi talché mi fo animo di presentarle ora il mio ARABO ANZIANO.

Ad altri parrebbe un personaggio creato da lepida fantasia od una caricatura fatta per ispirito di satira vana: Ella però che ben ne conosce il prototipo, lo troverà invece, ne sono certo, ritratto dal vero con tutta semplicità e fedeltà. Ella poi che conosce i miei sentimenti, e sa come veramente io ami il nostro Egitto; Ella che pure si interessa della vita morale e dell’avvenire di esso, saprà meglio di altri comprendere che, personificando i sentimenti ed i pensieri ancor troppo radicati nell’Arabo dell’epoca cadente, e che sono in opposizione, ed in lotta ancor pur troppo preponderante con quelli della epoca nascente, non feci che esprimere il compianto del male presente ed il desiderio e la speranza del bene avvenire…”

C’è, nella scrittura di James Sanua, un chiaro sitz im leben, ossia un contesto situazionale legato alla realtà storica dell’Egitto che racconta, se è vero che dai suoi versi trasudano le articolazioni storiche, politiche, sociali, religiose, nonché le idealità, le passioni, le difficoltà e le speranze del suo tempo; nella sua opera scorre, in particolare, la visione di un tempo di rinascimento, che egli vedeva profilarsi all’orizzonte e di cui appariva fiero.

Dunque, ne L’Arabo anziano c’è una Weltanschauung che Sanua incarna in un giovane insegnante che nutre un ideale di europeizzazione dell’Egitto, e che riproduce una rappresentazione “positiva e ottimistica del paese”, differenziandosi dalla visione interpretata da un vecchio sceicco e ancorata ad un’immagine di completo rifiuto e di radicale pessimismo:

“Quanto splende d’Egitto l’avvenire!

Omai la civiltà vi fè gran passi:

Arti e scienze si veggon rifiorire

Collegi e scuole per le varie classi

Da per tutto s’apriro, e assai contenti

I professori son degli studenti.

Chiare prove del loro gran progresso

Le scuole militari ci hanno dato;

Che l’esercito egizio è quasi adesso

Dagli uffiziali loro comandato:

L’agricultura pur va molto avanti,

E gridano vittoria i commercianti…”

(L’arabo anziano. Il suo spirito)

La curatrice del volume delinea altresì, con una rigorosa e puntuale indagine critica, le coordinate fondamentali della versificazione di James Sanua, i cui orizzonti: aperti, ottimisti e riformatori, trovano un rifiuto nella figura dello sceicco che si mostra, invece, chiuso al dialogo, e che – scrive Wafaa Raouf El Beih – “si presenta come modello dei ‘veri credenti’, teme l’espansione dell’istruzione europea nella società egiziana e la diffusione delle lingue e delle culture straniere”, mostrando preoccupazione per la trasformazione e il cambiamento, che vengono considerati “un fatto negativo” e “fonte di ogni pericolo”.

1.La “cifra civile” della poesia di James Sanua

C’è, ne “La poesia italiana di James Sanua”, una “cifra civile” che, stando allo studio critico di Wafaa Raouf El Beih, si dispiega su tre linee di movimento:

a) l’importanza degli apporti dell’arte, della scienza e dell’istruzione documentati da storici egiziani ed europei che – come rileva l’autrice del saggio – “hanno descritto dettagliatamente il grande salto, di qualità e di quantità, che l’istruzione pubblica egiziana e le sue istituzioni conobbero durante il regno del Khedivè (le 185 scuole del 1862 divennero 4817 nel 1875);

b) la nascita del legame tra agricoltura e commercio con relativo “aumento progressivo della produzione agricola”, tale da determinare un incremento delle esportazioni egiziane, in particolare dopo il 1865, nonché un’intensificazione del commercio estero e uno sviluppo dei mezzi di trasporto marittimi e stradali;

c) l’elogio delle figura e delle qualità del “Buon Sovrano”, che James Sanua identifica nei suoi versi con Ismāc īl, il che conferma il rapporto dialettico che esiste tra la sua poesia e il contesto storico in cui nasce, tant’è che il giovane insegnante cui mette in bocca i suoi versi prega Dio di concedere a Ismāc īl una lunga vita piena di gioia e pace.

James Sanua, in buona sostanza, nel suo poemetto narra e si narra spinto da forze di rinnovamento e con un lavoro di scrittura non indifferente, che esprime cultura, fine giudizio, intuito capace di afferrare e sceverare la logica del suo tempo; la “cifra civile” della sua prosodia poetica ci mette allora a contatto con la personalità di un “artista totale” che ingloba in sé poesia, arte, teatro, satira politica, padronanza di diverse lingue, frequentazioni di circoli culturali con l’obiettivo di “risvegliare la coscienza politica della popolazione”, come evidenzia la prefatrice del libro Monica Ruocco”.

James Sanua anticipa, così, il modello culturale dell’intellettuale di un neo rinascimento nella sua Egitto; la sua versificazione poggia su un cognitivismo epistemico, non rimane neutrale di fronte alla storia, alla società e al mondo, ma, al contrario, prende posizione. Egli avverte se stesso, per dirla con Heidegger, come l’uomo della soglia, l’uomo della frontiera, del confine, nel senso che fiuta l’avanzare di un nuovo riformismo nel quale il suo poetare diventa quello spazio dell’anima dove egli parla il linguaggio dell’essere, della spiritualità, dei modelli, dei principi, dei valori non per fissare canoni estetici ma per fornire un importante contributo alla società egiziana in cui vive, e caricando, così, il suo operato di responsabilità.

2. Temi della poetica di James Sanua

Il corpus poetico de L’arabo anziano poggia su temi come la fede, il fato, la rassegnazione, la libertà, l’amore, la Religione, il Monoteismo, la capacità degli Europei, la massoneria, la profanazione, ll Principe di Galles Dialogo tra Saleh e Mohammed, il circo, Il canto, Armi, etc.

Molto bella tra i vari componimenti, quella dedicata all’Italia, della quale esalta le bellezze, il paesaggio, i monumenti, i martiri per la libertà, pubblicata su “Abou Naddara”, n. 2, 16 febbraio 1889:

Il tuo cielo azzurro e limpido,

Tue fiorite e amene sponde,

Del tuo mar le lucid’onde,

Quando, o Italia, rivedrò?

Tuoi musei, palazzi e templi,

Capi d’opra d’arti e ingegno

Che fan celebre il tuo regno(…)

Quando, o Italia, rivedrò?

I tuoi bravi e prodi militi

Che da eroi per te pugnàro

E il vil giogo ti spezzàro,

Quando, o Italia, rivedrò?

Dei tuoi mille e mille martiri,

Degni eroi di libertate…

Quando, o Italia, rivedrò?

Verrà il giorno, io il veggo giungere,

Che fia pago tal desio,

E di Dante il suol natio,

Che tant’amo, rivedrò?

(All’ Italia)

I versi di Sanua, a distanza di tempo, continuano ancora oggi a farsi letteratura, cioè parola inesauribile, se letteratura è, come scrive Taylor Caldwell “il fedele riflesso dell’intrecciarsi della realtà, l’espressione naturale dell’essere, resa con passione, autenticità e vivezza, permeata della forza e della vivacità individuale”.(2)

La poesia “Fede”, ad esempio, è una dichiarazione di adesione di Sanua ai pilastri della religione musulmana, che prevede la professione di fede in Allah e in Maometto che è il suo profeta, la studio del Corano, la preghiera, l’elemosina e il pellegrinaggio a La Mecca almeno uno volta nella vita:

…“Non v’ha altro Dio che ALLA, il fedele attesta,

Ed il nostro Signore Mahometto,

È suo profeta e messo benedetto…

Sien lodi a te, Signor, che Musulmano

Di core ed alma il servo Tuo creasti,

Ed agli occhi la luce gli donasti,

Per bearsi studiando il tuo Corano,

Che apre al fedel la via della salvezza

Poi per godere di Ganne ogni dolcezza(…)

Pria che arrivi del viver mio alla meta,

Fa, Dio ch’io possa stender questa destra:

Medina Mecca ed Arafat possa io

Vedere, e poi morire in pace, o Dio!”

(Fede)

Il Corano per Sanua – come egli stesso ebbe a dire in un discorso a Parigi “non è un libro di fanatismo, superstizione o barbarie”; egli – e lo evidenza Wafaa Raouf El Beih – “separa la religione dalla sua comprensione, cioè fra aspetti essenziali e accidentali di essa. Distinguendo tra ‘credo’ religioso e ‘fede’ religiosa, tra religione come elemento ideologico/identitario e religione come verità, Sanua vuole indicare che qui non si tratta di rivelazione, ma di conoscenza religiosa influenzata da fattori storici e sociali”.

Il “sensus fidei” di Sanua emerge anche nella poesia “Fato”, dove stigmatizza lo stato confusionale di chi non distingue la differenza tra fede, superstizione e credenze popolari, non riuscendo ad aprirsi ai dettami della scienza e fidandosi solo di Dio; si coglie anche quando egli stigmatizza il comportamento di coloro che non vivono i dettami della fede coranica, non rispettando il digiuno, il Ramadan e la preghiera, e ancora, quando i suoi occhi osservano giovani dissoluti che si ubriacano o quando afferma che il proprio figlio, “Più del Coran non si rammenta un passo!”:

“…Nel dopo pranzo il vedo in compagnia

D’una massa di giovani idolatri,

Vuotando gran bicchieri in birreria

E la notte pei circoli e i teatri;

Se oso rimproverarlo, egli mi dice

Pensi all’antica ancor, babbo infelice!”

(Religione)

Una critica James Sanua rivolge anche alla massoneria nella poesia “La massoneria”. L’intento dei suoi versi, che è quello di considerare la massoneria un pericolo non solo per la società ma per tutte le religioni, è ironico-satirico, in quanto – come afferma Wafaa Raouf El Beih -, il poeta fu già, dal 1868, membro dell’egiziana Loggia di Concordia. Non solo, Sanua fondò in seguito due società segrete: nel 1872, stabilì La Loggia del Progresso, costretta a chiudere, poi stabilì, nel 1875, La Società degli Amanti della Conoscenza che ebbe lo stesso destino della Loggia”:

“…Se d’amor pel Profeta hai ricco il cuore,

Dai tristi Farmassun tienti lontano,

Che son nemici accerrimi al Corano,

E negan l’esistenza del Signore,

Pretendono ch’il caso abbia creato

La terra, il vasto mare e il ciel stellato. […]

Lor scopo è chiaro: vogliono annullare

Le religioni e Scek, Babas, Khakhami

Dritti mandar di Satana ai reami,

E al fuoco i sacri libri lor gettare:

Ch’Allah disperda i neri lor disegni,

E gli escluda dai suoi celesti regni.”

(La massoneria)

3. Il pregio di un’ermeneutica argomentativa tra testo e contesto

La lettura di questo saggio critico, per concludere, piace perché porta alla luce, attraverso un personaggio come Sanua, le pertinenze di un passato che possiede ancora la forza di illuminare il presente nella prospettiva di un punto d’incontro culturale tra Occidente e Oriente, tra Italia ed Egitto.

E’ un libro, pertanto, non fine a sé stesso, perché nel percorso letterario di James Sanua c’è, in fondo, una complessità tematica che è al centro del mondo globale contemporaneo, una complessità che pone sul tappeto i rapporti internazionali, il dialogo interreligioso, lo sviluppo delle potenzialità insite nell’attivazione di esperienze di vita, culturali e artistiche riferentesi all’Italia e al mondo arabo, nonché lo spazio di nuove domande in relazione alle forme di solidarietà e di collaborazione tra i popoli, e alla condivisione, nel rispetto delle singole individualità nazionali, di temi che riguardano i rapporti economici, la cultura in senso ampio, le forme della vita sociale, la religione, la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza, il lavoro.

L’indagine critica di Wafaa Raouf El Beih dà ordine e forma alle sue proiezioni ermeneutiche; le sue notazioni esegetiche hanno il pregio di fornire al lettore con rara chiarezza le principali linee di movimento della scrittura e dell’opera di Sanua. Ciò che piace di questo libro è anche il fatto che la stesura non si perde in “criticismi accademici”, ma si dispiega come misurazione dell’esegeta con il flusso di idee e sensi di cui i testi de “L’arabo anziano” sono portatori.

C’è nel discorso critico di Wafaa Raouf El Beih, un procedimento non descrittivo ma dimostrativo, tant’è che riesce a fornire ai lettori, specialisti e non, le ragioni di una scelta letteraria, le metodologie e i percorsi esistenziali e linguistici che hanno mosso le disposizioni scrittorie di James Sanua. E, così facendo, le sue linee esegetiche non sfociano quasi mai in giudizi personali su James Sanua, ma risultano essenzializzate in analisi di testi da cui emerge sia la correlazione costante tra testo e contesto nei suoi livelli etico-ideologici, sia l’intelaiatura strutturale de “La poesia italiana di James Sanua”, con particolare attenzione alla scrittura e al linguaggio come veicolo di istanze espressive, ma anche all’origine dei processi storici, culturali e valoriali racchiusi nel campo prelinguistico e metalinguistico.

Sconoscevo l’esistenza dell’egiziano James Sanua, ma questo saggio me lo ho illustrato e fatto apprezzare pienamente grazie alla sensibilità, alla competenza dell’autrice, la quale si è mossa sempre con il rigore della scienza, riuscendo ad interrogare un testo al di là del suo campo simbolico, della dinamica dei segni e della scrittura, e ad offrirlo, dopo calibrato esame critico, ai lettori in genere e agli addetti ai lavori.

__________________

(1)Cfr. SANUA, JAMES (chiamato anche Abu Naddara = “colui degli occhiali” [“naẓẓarah”]) https://www.jewishencyclopedia.com/articles/13186-sanua-james

(2) T. CALDWELL, Sognare è soffrire. Valori Piperno, pag. 475.3, Jandi Sapi. Roma, 1949, Traduzione.